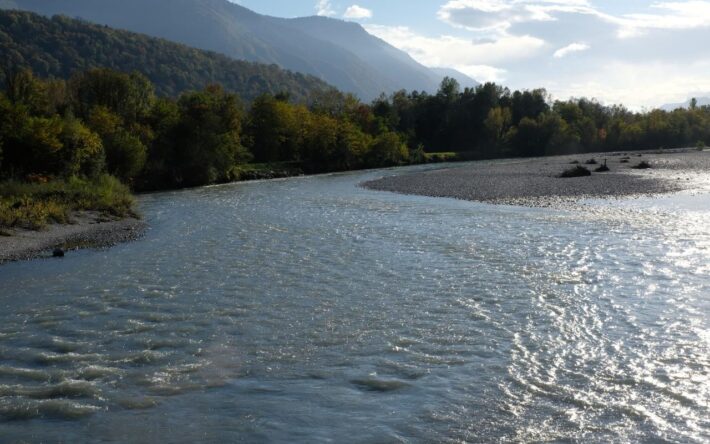

Restauration de l’Isère (73) par le Sisarc : une mission deux vocations

Depuis 2007, entre Albertville et Montmélian, le Sisarc agit pour restaurer le lit de l’Isère, avec une double vocation de restauration du bon état écologique et de lutte contre les inondations.

En Combe de Savoie, l’Isère est entièrement endiguée, elle est bordée d’infrastructures de transport et, historiquement, tout l’aménagement de la plaine s’est construit autour du lit endigué. Les crues de la rivière peuvent donc être très dommageables.

De 2015 à 2023, le Sisarc est alors intervenu sur 17 des 40 kilomètres de la « Combe de Savoie ». Dans le cadre de ce programme d’actions de prévention contre les inondations (Papi), les îlots constitués de sédiments fins / limoneux ont été effacés, libérant le lit pour que la rivière retrouve son cours dynamique.

Entretien avec François Rieu et Thibault Boissy

Ce projet est présenté par :

- François Rieu, président du Syndicat mixte de l’Isère et de l’Arc en Combe de Savoie

- Thibault Boissy, directeur du Syndicat mixte de l’Isère et de l’Arc en Combe de Savoie

Parole de collectivité

Afin de vous permettre de mieux appréhender la mise en place des projets de gestion de l’eau sur votre territoire, aquagir part à la rencontre d’élus et de porteurs de projets qui sont passés à l’action

Comment le projet s’est‐il imposé à l’agenda de votre collectivité ?

À la fin des années 1990, des grandes crues ont lieu en France et les Plan de prévention des risques inondation (PPRI) voient le jour. L’établissement du PPRI dans la vallée est l’occasion de s’interroger : depuis plusieurs décennies, on aménage sans se poser de questions sur l’inondabilité. Or le régime de l’Isère a été fortement modifié du fait des installations hydroélectriques.

Les gravières, installées dans le lit de la rivière jusque dans les années 1980, ont masqué ce changement. Ces curages massifs ont approfondi le lit du cours d’eau. Après deux effondrements de pont, les dragages dans la rivière sont supprimés, et les gravières déplacées derrière les digues. Le lit commence alors à se figer. Les bancs de galets, qui jusqu’alors bougeaient sous l’effet des curages, s’épaississent. Les matériaux fins s’y déposent, la végétation se fixe, retenant toujours davantage de matière : de véritables îles se forment, diminuant fortement la capacité du lit. Pour les élus, il s’agit d’abord de sécuriser l’existant, et de continuer à développer la capacité de construire. Avec le temps, on comprend que l’environnement aussi est en souffrance, avec des populations piscicoles en chute libre et une perte de biodiversité.

Quelles sont les sources d’inspiration que vous avez suivies pour vous faire une idée de ce projet ?

La physionomie de la rivière sur notre territoire – rivière de piémont endiguée – est très spécifique, il y a très peu d’endroits en France qui présentent ces caractéristiques, d’autant plus que cela se cumule avec notamment la production hydroélectrique et la forte anthropisation de cette ancienne vallée glaciaire.

Est-ce qu’une étude de faisabilité et/ou d’impact a été réalisée sur ce projet ?

Nous avons fait réaliser un inventaire écologique durant une année, puis nous avons suivi la procédure classique, avec une étude d’impact qui a duré six à huit mois, puis une enquête publique. Même si le milieu est dégradé, des espèces se sont installées et une partie d’entre elles est protégée : le site est fortement réglementé, chaque intervention est très encadrée. Aussi, au démarrage du projet, certaines associations de protection de l’environnement n’avaient pas une bonne compréhension des enjeux. Elles ne comprenaient pas que l’on procède différemment de ce qui avait été entrepris en aval sur l’Isère par le Symbhi, avec notamment des effacements de digues pour organiser les débordements lors des crues. Mais ici, en Combe de Savoie, les champs d’expansion de crues sont déjà fonctionnels et il n’est pas nécessaire de réaliser les mêmes aménagements.

Concernant les compétences, quels sont les principaux sujets à maîtriser avant de se lancer dans un tel projet ?

Il faut d’abord comprendre comment fonctionne une rivière, il y a de l’hydraulique, l’hydromorphologie, l’hydrologie ; il faut aussi avoir des connaissances pour prendre en compte le milieu naturel, savoir quelles espèces se trouvent ici, pourquoi… c’est assez large ! Nous avons eu à la fois des ressources en interne et en externe. Nous avons mis tout un réseau à contribution, avec des bureaux d’études, des organismes spécialisés comme le conservatoire d’espaces naturels de Savoie, ou encore Jacky Girel, professeur à l’université de Savoie, spécialiste de la petite massette, cette plante typique des rivières alpines.

Lors de la phase de diagnostic et de planification, comment le Sisarc a‐t-il assuré le bon dimensionnement du projet et l’adhésion des citoyens ?

Pour établir le dimensionnement, nous nous sommes basés sur les modélisations réalisées sur des maquettes dans les laboratoires d’EDF à Chatou, en tout début de projet. La question de débit est quasiment absente, car la hauteur d’eau entre le fond du lit de la rivière et le sommet des digues est très variable. Les dépôts de sédiments fins atteignent une épaisseur moyenne de 2 mètres, qui peut monter jusqu’à 4 mètres, ou 5 mètres aux endroits où d’anciens bras secondaires se sont comblés. C’est la raison pour laquelle nous avions des crues débordantes très rapidement, et très fréquemment. Pour retrouver un état proche de celui de 1950, avant les installations hydroélectriques, avec des bancs de galets mobiles, nous avons estimé en début de projet le volume de sédiments à ôter à 1,2 million de mètres cubes. Le projet s’est nourri des retours d’expérience des différentes phases de chantier et de l’observation des réactions de la rivière. Il a été affiné progressivement et nous continuons d’apprendre.

La physionomie de la vallée fait que la rivière est peu visible, et n’entre que faiblement dans la vie quotidienne des habitants. Les travaux n’ont pas provoqué spécialement de réaction dans la population.

Comment avez-vous financé ce projet et quelles sont les aides sollicitées/obtenues ?

Le projet du Papi 2 a été réalisé entre 2015 et 2023, pour un montant TTC de 8,5 millions d’euros. Le Sisarc a géré les travaux, qui ont été financés à 42 % par l’État, 25 % par l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse et à 33 % par EDF.

Quels sont les autres acteurs qui vous ont accompagnés dans la préparation et la réalisation de ce projet ?

Historiquement, il y a un noyau dur de partenaires qui participe aux réflexions et au dimensionnement du projet : on y trouve le Sisarc, l’État, l’Agence de l’eau, et EDF. Il y a aussi le conservatoire des espaces naturels de Savoie, Jacky Girel, la fédération de pêche. Tous ces acteurs ont contribué à faire émerger le projet le plus intéressant possible. Naturellement, pour les chantiers, nous avons aussi fait appel à des bureaux d’études et des entreprises de travaux publics (voir ci-dessous).

Profitez d’une offre de financement des projets en faveur de l’environnement : gestion de l’eau, etc.

Le projet en détails

Dates clés

2007

2013

2013

2015 - 2023

Chiffres clés

17

5

8,5

À retenir

Nous avons eu une crue de retour cinquantennale ! Pour l’Isère à Albertville, il faut vraisemblablement remonter au moins en 1940 pour une crue de la même intensité. Le système a été mis à rude épreuve, et a montré son efficacité !

Le débit de la crue du 14 novembre est maintenant celui qui provoque les premières surverses, celles-ci sont donc restées modérées et c’est ce qui permet à la Combe de Savoie d’amortir les crues plus fortes, par exemple la crue centennale !

Une fois sortis de la rivière, les sédiments deviennent, au sens de la réglementation, des déchets du BTP. Ceux que l’on extrait ici contiennent naturellement des substances physico-chimiques comme du plomb, de l’arsenic.... Le grand défi est de savoir comment les traiter. Une grande partie a été déposée dans les gravières.. Certaines gravières sont propriété de membres du Sisarc, d’autres appartiennent à des privés.

Ressources

Le Dauphine - Comment le Sisarc protège la Combe de Savoie des crues de l’Isère

Le Syndicat mixte de l’Isère et de l’Arc en Combe de Savoie (Sisarc) a achevé un cycle de restauration du lit de l’Isère, matérialisé notamment par le stockage de déchets dans une zone humide. Présentation d’un dispositif appelé à se développer.

Les partenaires de ce projet

État

Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse

EDF

Fédération de pêche de l'Isère

Conservatoire des espaces naturels de Savoie

SAFEGE

CARRON

EIFFAGE

Les acteurs de la filière eau impliqués dans ce projet

En savoir plus sur le Syndicat Mixte de l’Isère et de l’Arc en Combe de Savoie

communes regroupées

habitants

Donnée de contact

Les autres projets - Prévention des inondations

Une zone d’expansion des crues à vocation multiple à Onet-le-Château (12)

Dans les Hautes Alpes (05), de multiples défis face aux dégâts des intempéries accentuées par le changement climatique

Une retenue collinaire pour freiner les ruissellements à Norrent-Fontes (62)

Vous êtes passés à l'action sur la gestion de l'eau ?