Avec le dérèglement climatique, les épisodes de pluies intenses vont être amenés à se multiplier. Combinés à une artificialisation des sols plus ou moins prononcée, le risque d’inondation se fait de plus en plus prégnant, en particulier pour les territoires qui sont déjà affectés aujourd’hui. Face à ce constat, la gestion des eaux pluviales devient un enjeu critique. Historiquement, les pouvoirs publics ont eu recours à des solutions dites « grises », autrement dit des infrastructures artificielles et technologiques conçues par l’Homme, généralement avec des matériaux tels que le béton, l’acier ou le plastique. Si ces solutions restent efficaces, elles sont souvent onéreuses et la saturation des réseaux « classiques » de canalisations peut engendrer des débordements et contribuer à renforcer le risque d’apparition d’inondations. De l’autre côté du spectre, les solutions reposant sur la nature et les services écosystémiques, dites « vertes », peuvent offrir une alternative intéressante, aussi bien d’un point de vue économique que grâce aux multiples co-bénéfices qu’elles induisent.

Un enjeu bien plus complexe qu’il n’y paraît

Même si elle peut sembler triviale, il est utile de repartir de la définition des eaux pluviales donnée par le Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD), devenu Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) en 2022 :

« Les eaux pluviales, en milieux urbain et périurbain, sont définies comme la partie des eaux issues de précipitations dont l’écoulement est pris en charge par des dispositifs dédiés (infiltration, transfert, stockage…). Elles sont en interaction permanente avec les eaux souterraines et les autres réseaux. Les eaux de ruissellement sont définies non pas à partir d’un processus physique d’écoulement sur une surface, mais comme la partie de l’écoulement qui n’est pas « gérée » par un dispositif dédié. »

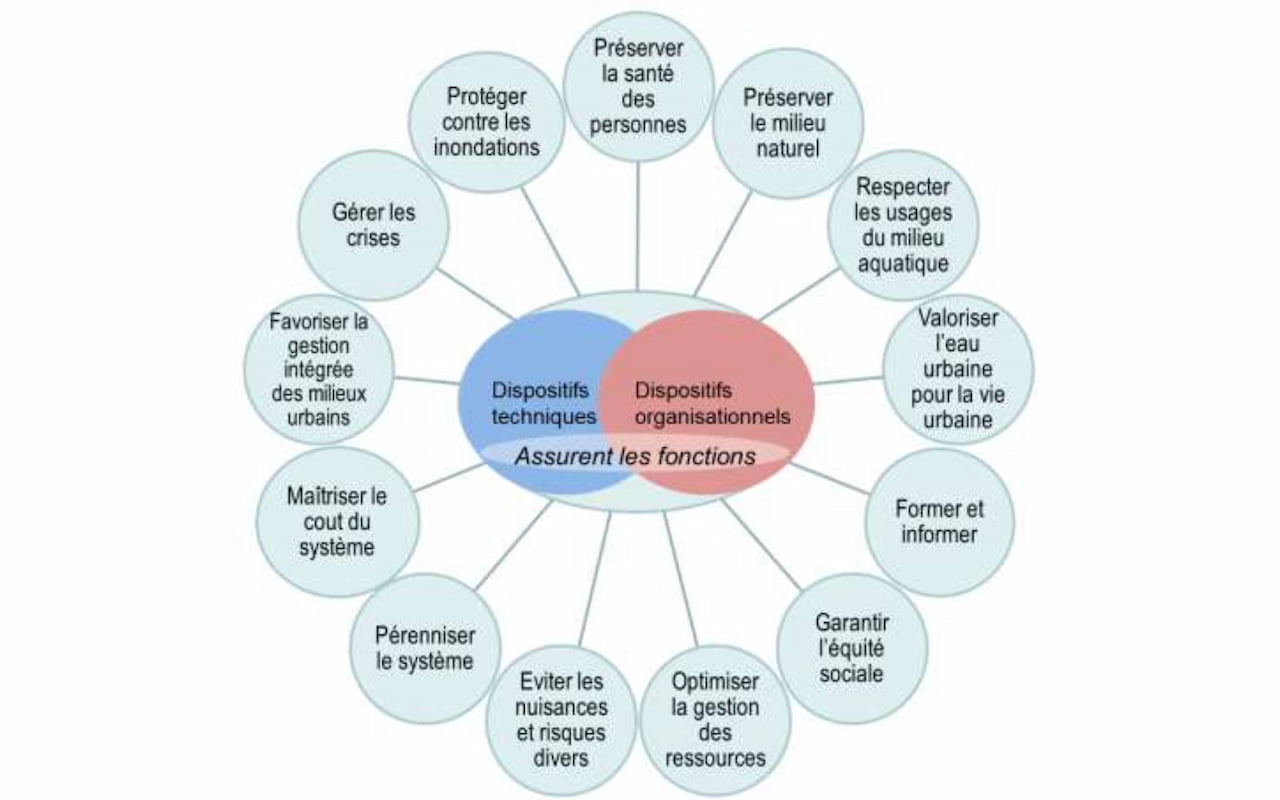

Cette définition induit donc une précision importante : les solutions et aménagements de gestion durable des eaux de pluie n’ont pas qu’une fonction hydraulique mais jouent également un rôle sur la gestion de la ressource en eau, sur le maintien de la qualité des eaux via la maîtrise des pollutions transférées par les eaux pluviales et le ruissellement et sur leur capacité à protéger les populations des risques d’inondations par ruissellement.

Autrement dit la gestion des eaux pluviales ne se limite plus à une approche « tout-tuyau » et d’évacuation vers l’aval, mais implique de penser la multifonctionnalité des espaces urbanisés. Il n’est plus question de concevoir des projets en demandant a posteriori à un technicien d’y intégrer des modalités de gestion des eaux pluviales, de la même manière que l’on pourrait gérer un réseau électrique par exemple.

Les solutions vertes pour la gestion des eaux pluviales : une définition

L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) définit les solutions fondées sur la nature (SFN) de la manière suivante : ce sont « les actions visant à protéger, gérer de manière durable et restaurer des écosystèmes naturels ou modifiés pour relever directement les défis de société de manière efficace et adaptative, tout en assurant le bien-être humain et en produisant des bénéfices pour la biodiversité ».

En matière de gestion durable des eaux pluviales, ces solutions utilisent les espaces végétalisés pour gérer les eaux pluviales issues des espaces urbanisés et imperméabilisés avoisinants. Il en existe une très grande diversité : espaces verts en pleine terre, parcs et jardins, boisements ou forêts urbaines, mares et jardins de pluie, rivières urbaines, zones d’expansion des crues, noues et fossés végétalisés, revêtements végétalisés et drainants, toitures végétalisées…

Leur intégration nécessite deux précautions de base : les espaces imperméables producteurs de ruissellement doivent être positionnés légèrement plus haut que les espaces végétalisés et ces derniers doivent être légèrement creusés pour assurer la rétention de cette eau, de sorte à la stocker le temps qu’elle puisse s’infiltrer, ou si l’infiltration n’est pas suffisante, le temps d’en évacuer le surplus.

Quels coûts associés aux solutions vertes et grises ?

En 2019, l’Agence régionale de la biodiversité en Île-de-France a mené une étude permettant de comparer le coût global des infrastructures grises et vertes pour la gestion des eaux pluviales. Plusieurs techniques ont été comparées : bassins enterrés en béton, structures alvéolaires ultralégères, noues végétalisées, tranchées drainantes et bassins de rétention plus ou moins végétalisés.

Les résultats obtenus ont montré que les noues végétalisées (c’est-à-dire des fossés peu profonds et larges dotés de rives en pente douce) sont la solution la plus économique, quelle que soit la période de retour de la pluie considérée. Gérées de manière adéquate, les noues peuvent par ailleurs abriter une biodiversité significative et permettre de limiter les rejets de polluants grâce au pouvoir épurateur des plantes, bactéries et champignons. Elles servent également d’espace vert, contribuant ainsi à l’amélioration du cadre de vie. Cette approche consomme néanmoins de l’espace foncier, ce qui peut constituer un frein dans les espaces denses.

La seconde option la plus économique évaluée par l’Agence est la tranchée drainante, suivie par les bassins de rétention ouverts, particulièrement adaptée lorsque les besoins de stockage sont grands. Ces derniers consomment également de l’espace, mais peuvent avoir d’autres fonctions, comme servir de terrain de sport par temps sec. Quant aux bassins de stockage, ils se sont avérés être les solutions les plus coûteuses.

La végétalisation des toitures peut également contribuer à gérer les eaux pluviales. Elle permet, par le stockage et l’évapotranspiration de la végétation, de réduire très fortement les volumes rejetés et de les différer dans le temps. L’abattement peut atteindre 85% de l’eau précipitée l’été, contre environ 15% l’hiver. À ces bénéfices viennent s’ajouter l’amélioration de la pérennité de l’étanchéité de la toiture (suppression des chocs thermiques), mais également un gain sur l’isolation thermique et phonique.

Une étude de cas à Nanterre a ainsi montré que le coût annuel pour gérer 1 m3 d’eau pluviale par le réseau alternatif mis en place dans le parc de Chenevreux était compris entre 6,33 et 11,06 euros/m3, tandis que celui d’une infrastructure grise de la rue Anatole-France, à Levallois-Perret, est évalué à au moins 37,07 euros/m3 sur la base d’une même quantité d’eau à gérer.

Indépendamment de cet avantage économique, les actions de végétalisation constituent souvent une action « sans regret » (c’est-à-dire utile même en mettant de côté leur utilité dans la gestion des eaux pluviales) grâce à leurs multiples co-bénéfices environnementaux et sociétaux.

Quelles espèces végétales pour réguler l’eau de ruissellement ?

Les végétaux choisis doivent être en mesure de supporter à la fois des périodes de fortes précipitations et de sécheresse. Les espèces de bord de rivière, dites essences ripisylves sont potentiellement les plus adaptées. C’est par exemple le cas des aulnes glutineux, ou encore des platanes – déjà largement présents en France – qui poussaient à l’origine en bord de rivière en Grèce et en Turquie dans des régions fortement exposées à la sécheresse.

Il convient néanmoins de prendre soin de varier les espèces (arbres, arbustes, herbacés), afin de maintenir une biodiversité fonctionnelle et d’éviter une propagation rapide des maladies éventuelles.

Deux approches néanmoins complémentaires

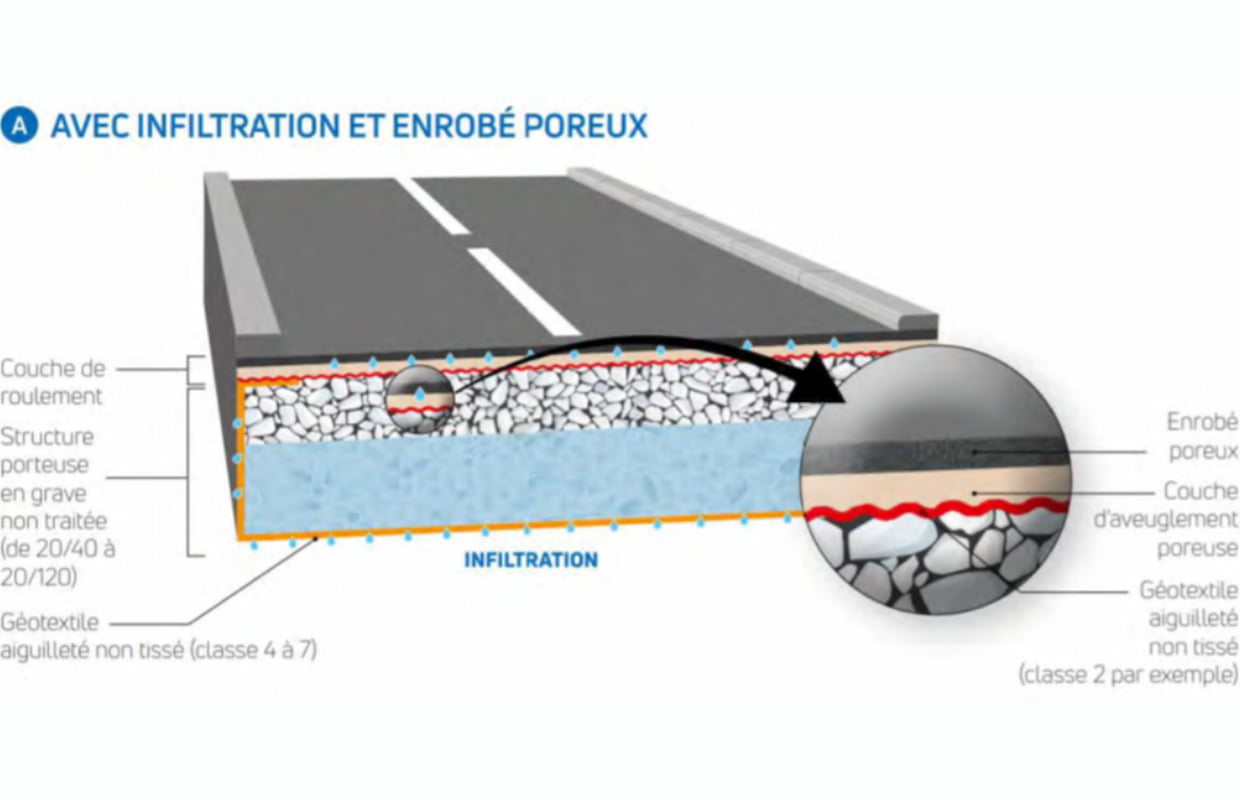

Malgré la différence de prix explicitée dans le paragraphe précédent, il convient de préciser qu’il serait peu judicieux de totalement éliminer les solutions grises pour la gestion des eaux pluviales. Les techniques alternatives au réseau des eaux pluviales reposant sur les principes généraux de stockage provisoire, d’évacuation à débit contrôlé et d’infiltration constituent de réels atouts dans la conception d’un réseau de gestion des eaux pluviales complet et efficient. Des solutions telles que les chaussées à structure réservoir – et plus généralement les revêtements perméables – ou encore des toitures stockantes non végétalisées peuvent par exemple contribuer à réduire le volume de ruissellement et être intégrées en complément des approches fondées sur la nature.

Par ailleurs, la végétalisation et plus encore la plantation d’arbres n’est pas toujours possible dans certains endroits comme les trottoirs très fréquentés. Dans ce cas, les solutions grises restent indispensables. La métropole de Lyon s’est par exemple inspirée de démarches menées dans la ville de Stockholm en Suède et a entrepris de refaire les sols pour qu’ils répondent à la fois aux exigences de portance de la voirie et de gestion de l’eau. Le système poreux mis en place permet à l’eau d’être absorbée dans le sol et à l’air de circuler, tout en augmentant le volume de fosse des arbres. Cette technique permet d’évacuer de façon naturelle 80 % des eaux.

Le rôle des communes et des intercommunalités

Favoriser des sols vivants et préserver le cycle de l’eau n’adviendra pas par magie. Le principal levier pour inciter au recours à des solutions vertes pour la gestion des eaux pluviales reste les documents d’urbanisme (SCoT, PLUi) qui peuvent être orientés de manière à préserver les espaces naturels et à limiter l’imperméabilisation des espaces publics.