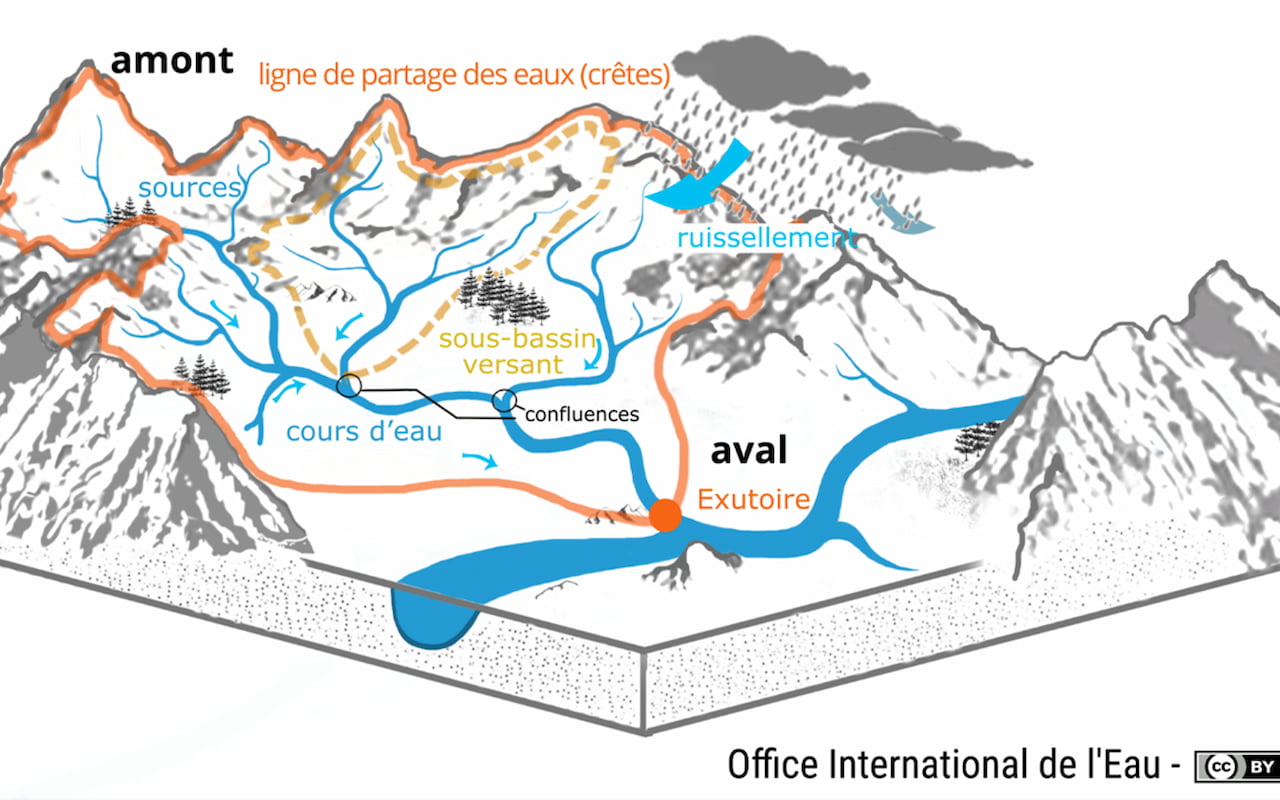

La définition d’un bassin versant est relativement simple : il s’agit d’une unité géographique qui réceptionne et collecte les eaux de pluie, par ruissellement ou infiltration, et les draine vers un point unique que l’on appelle l’exutoire. Cet exutoire peut être un cours d’eau, un lac ou encore la mer. Derrière cette définition synthétique se cachent en réalité un concept crucial pour la gestion du grand cycle de l’eau et un objet particulièrement complexe en matière de gouvernance.

Définition et fonctionnement d’un bassin versant

Un bassin versant est délimité par une ligne des eaux qui correspond souvent aux lignes de crête. La pluie qui tombe de part et d’autre de cette ligne s’écoulera dans deux directions différentes et alimentera deux bassins versants situés côte à côte. Il existe cependant une subtilité dans la distinction entre un bassin topographique et un bassin versant réel. Là où le premier est défini à partir des altitudes seules, le second tient également compte de la nature du sol et des écoulements souterrains (aquifères), ainsi que des aménagements réalisés par l’Homme.

Chaque bassin est unique par sa taille, sa forme, son orientation, la densité du réseau hydrographique, son relief, sa géologie, son climat, son aménagement… Tous ces paramètres vont influencer le débit et la qualité des cours d’eau qui le traversent.

Compte tenu de ces considérations, on devine assez aisément qu’il existe en réalité une infinité de bassins versants pour un même cours d’eau. Ceux-ci sont emboîtés les uns dans les autres, de l’amont vers l’aval. Plus on considère un exutoire situé à l’aval, plus la surface du bassin versant correspondant sera grande. Ainsi, le bassin versant d’un fleuve est composé par l’ensemble des sous-bassins versants de ses affluents. À titre d’exemple, le bassin versant de la Loire couvre environ le tiers de la France métropolitaine alors que le bassin versant de la Veyre (qui est un affluent de l’Allier dans le Puy-de-Dôme, l’Allier étant lui-même un affluent de la Loire), qui en fait partie, couvre 168km².

La France est découpée en 12 grands bassins versants (7 pour la France métropolitaine et 5 pour les DOM-TOM), pour lesquels l’exutoire est la mer ou l’océan :

-

- Rhône-Méditerranée

- Corse

- Rhin-Meuse

- Loire-Bretagne

- Seine-Normandie

- Adour-Garonne

- Artois-Picardie

- Guadeloupe

- Martinique

- Guyane

- Réunion

- Mayotte

À l’exception du bassin Artois-Picardie où s’écoule la Somme, les grands bassins versants métropolitains correspondent donc aux cinq fleuves français majeurs.

L’influence de l’Homme sur les bassins versants

La gestion de l’eau se heurte à une difficulté de taille : les limites administratives (régions, départements, communes…) ne correspondent pas aux limites hydrographiques des bassins versants. Or, les activités humaines situées à l’amont d’un bassin versant ont mécaniquement des répercussions sur les territoires situés à l’aval. Aménager le territoire et utiliser l’eau pour ces activités ont un impact sur le bassin versant, que ce soit sur la qualité de l’eau, sa quantité ou sur le fonctionnement du bassin hydrographique. Ainsi, les coûts de dépollution ou ceux liés aux dommages engendrés par des sécheresses ou des inondations doivent parfois être supportés par d’autres territoires que ceux qui ont contribué à générer ces aléas.

À titre d’illustration, le bassin versant de la Veyre, mentionné précédemment, est occupé sur 56% de sa superficie par des élevages bovins de production laitière. Au cours des années 1970 et 1980, des actions de rectification et de recalibrage ont été entreprises sur la rivière pour favoriser l’écoulement des eaux, assurer un drainage des terres et étendre la superficie agricole exploitable en réduisant le lit majeur. Ce faisant, sa capacité à épurer les nitrates et les phosphates issus des rejets agricoles et domestiques a été grandement réduite. Combiné à la destruction d’une zone humide, cela a eu pour effet d’entraîner un mécanisme d’eutrophisation du lac d’Aydat situé en aval de la Veyre, contribuant à l’apparition de cyanobactéries et de microalgues. Ce lac étant un point d’intérêt majeur pour le tourisme, c’est toute la pérennité économique du tissu local qui a été mise en danger. Fort heureusement, ces perturbations n’étaient pas irréversibles et le Syndicat Mixte des Vallées de la Veyre et de l’Auzon (SMVVA), en charge de la Gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations (GEMAPI), a pu rétablir la qualité de l’eau en menant une démarche de reméandrage de la rivière et de restauration de la zone humide du lac.

Cet exemple met en avant un changement plus général à l’échelle du territoire français : là où les cours d’eau étaient gérés jusqu’au siècle dernier majoritairement sur un volet hydraulique, un intérêt plus grand est désormais porté au maintien d’écosystèmes fonctionnels. L’objectif est aujourd’hui de retenir l’eau le plus en amont possible. Préserver les milieux naturels du bassin versant (zones humides et cours d’eau) permet de ralentir le débit de l’eau vers l’aval et de la restituer plus progressivement en période d’étiage. Cela contribue à limiter aussi bien les risques d’inondations que les sécheresses, tout en ayant un intérêt pour la préservation de la biodiversité et de la qualité de l’eau.

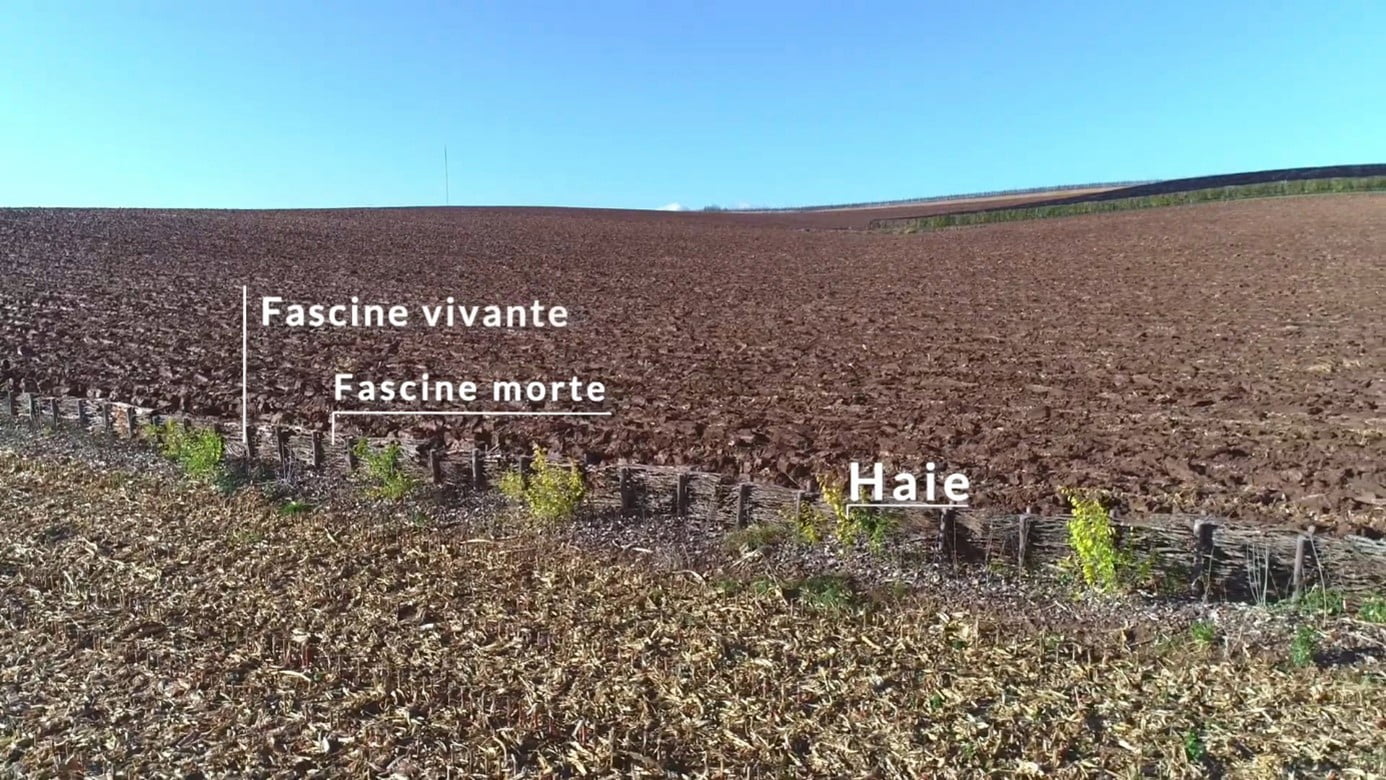

L’agriculture a également un rôle important à jouer dans la gestion concertée de l’eau des bassins versants. Citons à ce titre la démarche menée par le Syndicat des Eaux et d’Assainissement d’Alsace Moselle (SDEA), qui a déployé un volet de solutions d’adaptation fondées sur la nature, parmi lesquelles la plantation de 60 000 arbres, la mise en place de bandes enherbées et de fascines (fagots de branchages) au milieu des champs, parallèlement aux lignes de niveau. Tout ceci a permis de limiter l’érosion des sols, les inondations et les coulées de boue. Ils ont également travaillé de concert avec les chambres d’agriculture afin de promouvoir un assolement concerté (visant à répartir au mieux les cultures de printemps et d’hiver) et une agriculture de conservation des sols reposant sur le non-labour, la couverture du sol permanente et la diversité des rotations de cultures. Des conventions sur 10 ans ont été établies avec les agriculteurs pour compenser la perte de surface liée aux aménagements.

La gouvernance de l’eau à l’échelle du bassin versant

Pour remédier à l’absence de correspondance géographique entre bassin versant et frontières administratives, deux instances sont chargées de gérer et de protéger les ressources en eau de chaque bassin : le comité de bassin et l’agence de l’eau. La France a créé six agences de l’eau en 1964, correspondant aux 7 grands bassins versants métropolitains (à l’exception de celui de la Corse, qui est rattaché à la même agence de l’eau que le bassin Rhône-Méditerranée).

Le comité de bassin regroupe différents acteurs publics et privés agissant dans le domaine de l’eau. Il a pour missions de :

- Évaluer la qualité des eaux du bassin et identifier les pressions (sources de pollution et prélèvements d’eau) importantes qui s’exercent sur les rivières et milieux aquatiques.

- Élaborer le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) qui fixe les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre.

- Définir les grandes orientations du programme d’intervention de l’agence de l’eau : types de travaux à accompagner, modalités d’aides financières relatives à ces travaux et taux de redevances payées par les utilisateurs de la ressource en eau.

Les agences de l’eau ont, quant à elles, pour rôle de mettre en œuvre les politiques définies par les comités de bassins.

En parallèle, le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE), intégré depuis la loi NOTRe de 2015 dans le Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), vise à assurer le bon état écologique de l’eau imposé par la Directive-cadre de l’eau (DCE), adoptée à l’échelle européenne en 2000. Malgré cela, seuls 44,2% des eaux de surface françaises ont été évalués par l’Office français de la biodiversité (OFB) comme étant en bon ou en très bon état écologique. Il y a donc encore des marges de progrès en la matière…

La DCE joue également un rôle central dans la gestion des bassins versants transfrontaliers européens. En effet, à l’exception des bassins Loire-Bretagne et Seine-Normandie, tous sont à cheval sur au moins un autre pays que la France.

À l’échelle internationale, le partage de la ressource en eau sur un même bassin versant est déjà critique dans plusieurs régions du monde. C’est par exemple le cas entre le Mexique et les Etats-Unis, ces derniers ayant récemment décidé de restreindre l’alimentation en eau issue du fleuve Colorado en représailles d’une baisse du volume fourni par le premier à partir du fleuve Rio Grande.

Avec le changement climatique et l’augmentation des besoins en eau, la concertation entre tous les utilisateurs de cette ressource au sein des différents bassins versants du monde sera de plus en plus requise. Sans une gestion éclairée, il y a malheureusement fort à parier qu’apparaîtront des conflits, que ce soit entre les États ou entre les différents consommateurs (collectivité, agriculteurs, industriels…). L’Europe et la France se sont néanmoins dotés d’outils réglementaires pour parer ce risque. Espérons donc qu’ils seront utilisés pour le meilleur.