La renaturation, une nouvelle approche de lutte contre la jussie en basse vallée du Don (44)

Espèce exotique envahissante, la jussie a été observée dès 1997 sur le Don, affluent de la Vilaine. Son expansion réduit la biodiversité végétale, contribue à ralentir les écoulements d’eau et gêne parfois fortement certaines activités humaines, telles que la pêche ou la navigation.

Dans la basse vallée du Don, sur les communes de Massérac et Avessac au nord-ouest de la Loire-Atlantique, le Syndicat Chère Don Isac (SCDI) expérimente depuis 2023 une nouvelle méthode de lutte contre la jussie qui combine la restauration morphologique et le génie écologique, visant l’amélioration du fonctionnement du cours d’eau et de la biodiversité.

Entretien avec Jean-François Ricard et Etienne Pouplard

Ce projet est présenté par :

- Jean-François Ricard, vice-président milieux aquatiques du Syndicat Chère Don Isac, et adjoint au maire de Blain

- Etienne Pouplard, technicien milieux aquatiques au Syndicat Chère Don Isac

Parole de collectivité

Afin de vous permettre de mieux appréhender la mise en place des projets de gestion de l’eau sur votre territoire, aquagir part à la rencontre d’élus et de porteurs de projets qui sont passés à l’action

Comment l’expérimentation d’une nouvelle méthode de lutte contre la jussie s’est-elle imposée à l’agenda de votre syndicat ?

Jean-François Ricard : Nous avons été confrontés à une colonisation massive de la jussie, qui étouffe la végétation et bloque la circulation de l’eau. L’arrachage manuel ou mécanique n’a pas donné de bons résultats, bien qu’occasionnant des dépenses importantes, avec plus de 700 000 euros engagés en 20 ans sur le Don. Dans un souci d’efficacité à long terme et d’économie, nous expérimentons une approche plus globale, avec l’objectif non plus d’éradiquer la jussie mais d’en contenir le développement et de retrouver plus de diversité végétale dans les zones où elle s’est développée.

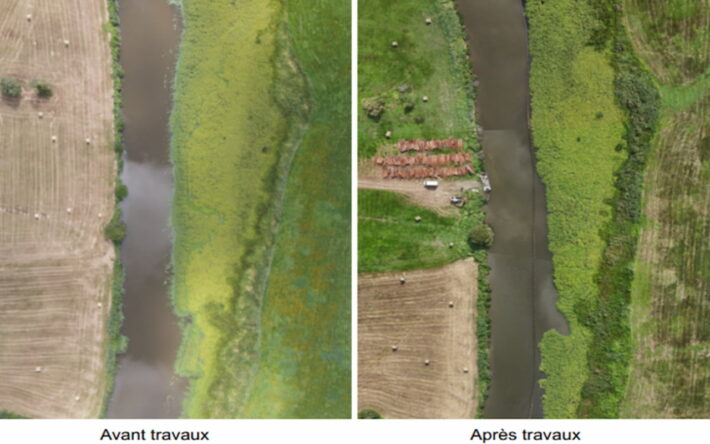

Étienne Pouplard : La jussie capte les sédiments par ses racines, ce qui entraîne l’envasement du cours d’eau. Elle provoque une perte de lumière et réduit la diversité végétale en dessous. La zone envahie devient monospécifique. L’arrachage fonctionne sur des secteurs où la jussie ne s’est pas trop développée. Mais dans la basse vallée du Don, le cours d’eau fait 60 mètres de large par endroit, c’est-à-dire deux fois plus que son lit d’origine, et la jussie s’est développée sur une largeur de 30 à 40 mètres. Dans un tel contexte, et notamment au regard des volumes que cela représente, l’intervention simultanée sur le linéaire et sur la biodiversité se justifie.

Quelles sont les sources d’inspiration que vous avez suivies pour vous faire une idée de ce projet ?

Jean-François Ricard : Nous avons réalisé une visite de terrain sur le bassin de la Cisse en Indre-et-Loire. Nous avons pu échanger avec le syndicat qui a développé cette méthode depuis 7 ans et qui nous a fait des retours très positifs. Pour les opérations sur la basse vallée du Don, nous avons retenu l’entreprise Environnement 41 qui est intervenue sur la Cisse, ce qui permet également de bénéficier de son expérience sur cette technique.

Étienne Pouplard : Le principe de cette méthode est de bloquer la jussie, de favoriser l’accumulation de sédiments sur la zone afin qu’elle devienne une berge solide, sur laquelle une végétation plus diversifiée peut alors se développer. En pratique, la structure permet tout d’abord de contenir la jussie physiquement. Ensuite, des saules sont plantés en bordure à la fois pour concurrencer la jussie et pour avoir de l’ombre, qui lui est défavorable. Cela accélère la sédimentation et les pieds de jussie sont mis hors d’eau, ce qui permet à d’autres plantes de se développer. Les saules permettent également de stabiliser les berges. Sur la Cisse, les bancs de jussie ont retrouvé une certaine diversité et se sont solidifiés, au point que l’on peut marcher dessus en été.

Est-ce qu’une étude de faisabilité et/ou d’impact a été réalisée sur ce projet ?

Étienne Pouplard: L’étude préalable réalisée par le CERESA de septembre 2021 à juillet 2022 comprenait un état initial, des scénarios de restauration morphologique et la définition du programme de travaux. L’état initial fournit des données de référence pour évaluer l’impact des travaux ensuite. Les habitats les plus favorables à la jussie sur le Don ont été identifiés en croisant des données telles que la densité de jussie, la largeur du lit, la hauteur d’eau, l’état de la ripisylve, etc. L’étude intégrait aussi une brève revue d’expérience bibliographique de ce qui avait été fait ailleurs. Nous avons également réalisé une étude d’impact Natura 2000 et d’impact environnemental ainsi que le dossier loi sur l’eau.

Pour la première phase de travaux, nous sommes intervenus sur un secteur sur lequel la jussie ne recouvrait pas complètement le Don. Cela a facilité les travaux hydromorphologiques. Sur certains secteurs amont, où la jussie recouvre toute la rivière, il faudra retrouver le chenal initial. Nous avons choisi de tester d’abord la technique sur des secteurs relativement simples, afin de vérifier que la méthode fonctionne dans la basse vallée avec un système de marais caractéristique.

Concernant les compétences, quels sont les principaux sujets à maîtriser avant de se lancer dans ce projet ?

Jean-François Ricard : Nous nous appuyons beaucoup sur nos compétences en interne au SCDI ; l’équipe n’hésite pas à aller chercher les connaissances et informations nécessaires. Mais nous avons aussi bénéficié de l’expérience d’Environnement 41.

Étienne Pouplard : Oui, suite à son expérience sur la Cisse, l’entreprise nous a par exemple conseillé d’utiliser des saules inertes en fagot pour la structure, en complétant par une plantation de saules vivants derrière. La méthode fait appel à des compétences techniques variées en génie écologique et végétal, en hydromorphologie, ainsi qu’en écologie et gestion des espèces invasives. Nous assurons en interne le suivi écologique des indicateurs définis avec le bureau d’étude : hauteur de vase, zone de jussie recouverte. Cela nous permettra une comparaison fine avant/après de l’envasement, de l’évolution de la jussie, de la diversité. Nos compétences internes en botanique nous permettront de mener des inventaires sur les sites concernés. Ce projet requiert également des compétences sur le volet réglementaire pour l’étude d’impact Natura 2000 et le dossier loi sur l’eau. Sa mise en œuvre demande enfin une importante concertation avec les riverains et les propriétaires, souvent exploitants agricoles, pour l’organisation des travaux.

Lors de la phase de diagnostic et de planification, comment la collectivité a-t-elle assuré le bon dimensionnement du projet et l’adhésion des citoyens ?

Jean-François Ricard : Les travaux ont été dimensionnés au regard des financements mais aussi par rapport à la chronologie du projet, qui comprend une phase expérimentale sur 3 ans suivie d’un déploiement à l’amont. Concernant l’adhésion, nous sommes très attentifs à la communication, en particulier auprès des agriculteurs riverains. Le SCDI a constitué un réseau de référents communaux, qui jouent le rôle de correspondants privilégiés pour chacune des 62 communes du territoire. Les agents mobilisent ces élus pour leurs premières phases d’information, ce qui procure une meilleure connaissance de certaines contraintes locales et plus globalement de la réalité des territoires.

Étienne Pouplard: Effectivement le relai des élus locaux nous aide beaucoup. Les interventions ont lieu dans l’emprise du Don et sont donc peu impactantes pour les propriétaires. Nous avons par contre sollicité les agriculteurs riverains pour l’accès aux berges via leurs parcelles et même le stockage du bateau et du matériel. Les exploitants ont bien compris le projet et y sont sensibles. Nous venons également d’éditer une fiche descriptive sur la restauration hydromorphologique et la lutte contre la jussie en basse vallée du Don à destination d’un public plus large.

Comment la collectivité a-t-elle financé ce projet et quelles sont les aides sollicitées/obtenues ?

Le budget s’élève à 300 000 € hors taxe sur 3 ans, soit 100 000 euros hors taxe, par an.

Le financement s’inscrit dans un contrat territorial sur la période 2023-2025, avec des contributions annuelles hors taxe de :

- l’Agence de l’Eau Loire Bretagne : 50 000 €

- la Région Pays de la Loire : 15 000 €

- le département de Loire-Atlantique : 15 000 €

- Autofinancement du SCDI : 20 000 €

Quels sont les autres acteurs qui ont accompagné le syndicat Chère Don Isac dans la préparation et la réalisation de ce projet ?

Lors de l’étude, un comité de pilotage a été constitué avec des représentants de différentes structures techniques et financières.

Partenaires et prestataires associés dans la réalisation de l’étude et des travaux :

- Établissement Public Territorial de Bassin (EPTB) Eaux et Vilaine : accompagnement en amont du projet et lors de la rédaction de l’étude d’impact Natura 2000, en tant qu’animateur du site Natura 2000 Marais de Vilaine, concerné par les travaux.

- Fédération de pêche 44 : accompagnement, réalisation d’une pêche électrique pour l’inventaire piscicole avant les travaux.

- OFB et IRSTEA : expertise

- AELB : appui technique en lien avec le financement.

- CERESA : prestataire de l’étude préalable

- Environnement 41 : prestataire pour la réalisation des travaux.

Profitez d’une offre de financement des projets en faveur de l’environnement : gestion de l’eau, etc.

Le projet en détails

Dates clés

2020 - 2021

2021

2021 - 2022

2023 - 2025

Chiffres clés

100 000

900

4 000

Résultats

Il s’agit d’une méthode innovante et écologique, qui permet de lutter durablement contre la jussie.

À retenir

Aux résultats en matière de biodiversité, s’ajoutent les effets sur la dynamique du cours d’eau et l’accélération du débit du Don, ce qui favorise l’auto-épuration et contribue à améliorer la qualité d’eau

Les techniques s’adaptent en fonction des tests, des retours d’expérience et des conditions d’intervention

Un suivi très régulier est nécessaire pour adapter la méthode en continu. L’avancée des travaux dépend en partie des conditions naturelles (hydrologie, météo), qui contraignent les interventions. Nous disposons pour le moment de peu de recul à grande échelle et dans des contextes variés

Ressources

Ouest-France : Une méthode innovante pour lutter contre la jussie est testée dans cette commune de Loire-Atlantique

À Massérac et Avessac, le Syndicat Chère, Don et Isac testent une nouvelle méthode pour mener ses opérations d’arrachage de jussie.

Les partenaires de ce projet

Agence de l’Eau Loire Bretagne

Région Pays de la Loire

Département Loire-Atlantique

Établissement Public Territorial de Bassin (EPTB) Eaux et Vilaine

Fédération de pêche 44

OFB

Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture

Les acteurs de la filière eau impliqués dans ce projet

En savoir plus sur le Syndicat Chère Don Isac

départements couverts

Données de contact

Les autres projets - Gestion des milieux aquatiques

Eaux vives, la voix des rivières (13)

À Clairvaux-d’Aveyron (12), le ruisseau de l’Ady retrouve son aspect naturel

Restaurer les zones humides pour dénitrifier l’eau et réduire la prolifération d’algues vertes en baie de Douarnenez (29)

Vous êtes passés à l'action sur la gestion de l'eau ?