Alors que l’été 2025 s’achève en France avec son lot de canicules, d’incendies dévastateurs et d’arrêtés sécheresse, la question de l’avenir climatique de la France se pose, et tout particulièrement sur la question de l’eau. Bien que cette dernière ait longtemps été perçue comme une ressource abondante, les signaux d’alerte se multiplient : sécheresses plus fréquentes, nappes phréatiques en baisse, conflits d’usage, pollution persistante… Même si nous avons collectivement encore du mal à l’intégrer, notre pays est entré dans une nouvelle ère climatique. Ainsi, la France va devoir faire face à un défi majeur : garantir l’accès à une eau de qualité pour tous, dans un contexte de changement climatique, de pression démographique, de pollutions qui s’accentuent et d’usages multiples.

Un rapport du Haut-Commissariat au Plan, publié en juin 2025 et intitulé « Confrontation entre la ressource en eau et la demande à l’horizon 2050» nous alerte : « La situation hydrique devrait être amenée à se dégrader entre les horizons 2020 et 2050, non seulement en été, mais aussi en hiver, dans la très grande majorité de la France hexagonale. Il faut voir là l’effet combiné d’une diminution de la ressource en eau et d’une augmentation de la demande en prélèvements et surtout en consommations. […] Ces constats appellent à la planification dès aujourd’hui d’une transformation radicale des usages afin de limiter les pressions sur les écosystèmes et les conflits qui pourraient s’intensifier entre les différents usagers de l’eau. »

Sécheresses, pollutions mais également feux de forêts, inondations, retrait gonflement des argiles : focus sur les défis majeurs des territoires français liés au cycle de l’eau.

L’eau douce : une ressource sous pression

Comme présenté en introduction, l’évolution de la demande et des ressources projetées en eau ont été étudiées à l’horizon 2050 et à l’échelle de la France métropolitaine.

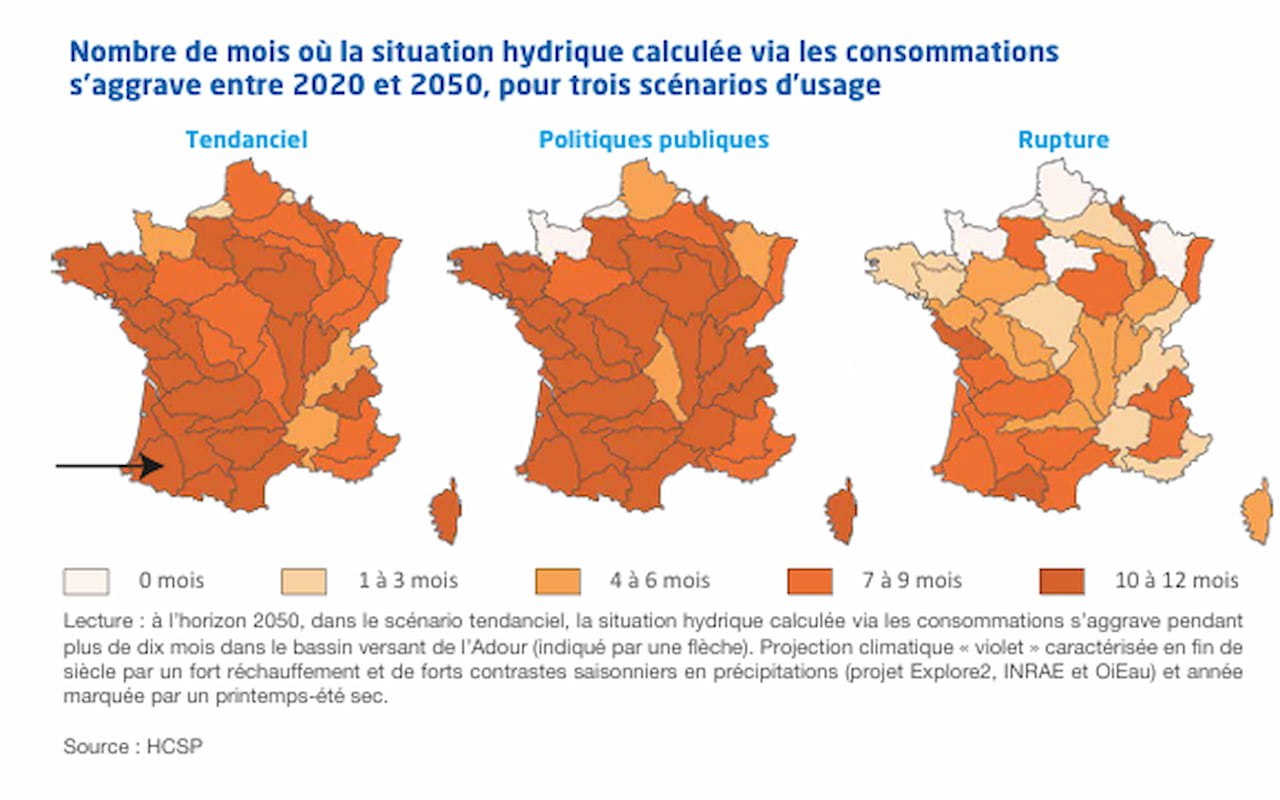

Trois scénarios d’usage ont été analysés :

- Le premier, appelé « tendanciel », prolonge les tendances passées.

- Le deuxième, baptisé « politiques publiques », simule la mise en place des politiques publiques nécessaires pour atteindre les objectifs de la Stratégie Nationale Bas Carbone.

- Le troisième, dit « de rupture », se caractérise par un usage sobre de l’eau basé sur un nouveau modèle de société et de consommation.

L’évolution des précipitations présente des incertitudes importantes. Aussi, plusieurs scénarios ont été étudiés. Ces derniers se distinguent par le contraste saisonnier plus ou moins fort des précipitations.

Les conclusions de ce rapport sont sans appel :

- Les écosystèmes pourraient subir à l’horizon 2050 des situations de stress chronique plusieurs années consécutives sur tout le territoire hexagonal et plus particulièrement dans le sud-ouest et le sud-est de la France.

- A l’horizon 2050, pour une année marquée par un printemps-été sec et dans le scénario tendanciel, 88 % du territoire hexagonal serait en situation de tension modérée ou sévère en été. Ce chiffre descendrait à 64 % seulement dans le scénario de rupture. Ceci pourrait se traduire par des restrictions d’usage de l’eau pour les activités agricoles, industrielles ou encore pour les particuliers. À titre de comparaison, en 2022, les mesures de restriction des usages de l’eau s’appliquaient début septembre à 86 % du territoire hexagonal.

- La tension hydrique pourrait être particulièrement importante dans le Sud de la France.

- Sur tout le territoire la dégradation de la situation hydrique est particulièrement élevée en été, notamment du fait de la croissance de la demande en eau d’irrigation. Seul le scénario de rupture, caractérisé par une croissance des surfaces équipées en irrigation contenue et par le développement soutenu de l’agroécologie, permet de limiter cette détérioration.

- La situation devrait probablement se dégrader également en hiver. Là encore, seul le scénario de rupture permet de limiter cette aggravation.

Aussi, sauf à entamer une transformation radicale de nos usages, la ressource en eau douce deviendra demain plus rare et précieuse. La question qui se pose donc est la suivante : comment répartir l’eau entre toutes nos activités (énergie, agriculture, industrie, eau potable, loisirs…) quand les quantités disponibles diminuent ?

Une ressource dont la qualité se dégrade de plus en plus

Ces tensions pourraient être aggravées par la dégradation de la qualité de l’eau, qui réduirait d’autant la quantité d’eau disponible pour la production d’eau potable. Cette dégradation résulte à la fois de l’ajout continu de substances nocives dans notre environnement mais également de la concentration mécanique des pollutions avec la diminution du volume d’eau.

Les prévisions ne vont pas en s’améliorant car certaines de ces substances mettront des dizaines ou des centaines d’années pour disparaître. L’atrazine, herbicide pourtant interdit d’utilisation en France depuis 2003, et ses métabolites sont par exemple toujours en tête des polluants retrouvés dans les nappes ! Sur la période 1980-2024, près de 14 300 captages d’eau potable ont été fermés, principalement suite à la dégradation de la qualité de la ressource en eau. Et cette situation est sous-estimée car tous les produits ne sont pas recherchés.

Pollutions agricoles, industrielles et domestiques menacent donc nos sols, nappes phréatiques et cours d’eau. Au vu de la gravité de la situation, cela constitue une problématique environnementale et sanitaire majeure.

Du trop sec au trop d’eau

A l’opposé de la sécheresse et du manque d’eau, nous aurons également à gérer le trop d’eau. Le rapport du Haut-Commissariat au Plan le rappelle : certains scénarios climatiques projettent des précipitations très contrastées avec des alternances de périodes de sécheresses et de fortes pluies. Le cas échéant, elles tomberont sur un sol sec qui n’aura, de fait, plus les capacités d’absorber l’eau. L’intensité de la pluie combinée à la sécheresse des sols augmentera donc les phénomènes de ruissellement ce qui mènera à des crues rapides et intenses.

Des risques supplémentaires en fonction de chaque typologie de territoire

En plus de ces risques communs à l’ensemble des territoires français, d’autres sont spécifiques à chaque typologie de territoire et viendront s’ajouter à ces derniers.

Régions littorales et ultramarines

Les régions littorales et d’outre-mer sont des régions touristiques qui voient leur population et la demande en eau exploser pendant les mois d’été. Ces régions seront d’autant plus confrontées aux conflits d’usage sur la ressource en eau.

De plus, avec le réchauffement des océans et de la mer Méditerranée, les épisodes pluvieux intenses (épisodes cévenols, cyclones tropicaux, medicanes) seront certainement plus violents à l’avenir.

Enfin, du fait de l’élévation du niveau moyen de la mer, ces régions littorales sont à risque d’érosion, de recul du trait de côte et de submersion marine. Cela pourra entraîner également une salinisation des nappes et des sols qui rendra ces derniers impropres à leur utilisation.

Régions rurales

Les sécheresses plus précoces, plus longues et plus intenses provoqueront une baisse des rendements agricoles. Le développement potentiel de l’irrigation augmentera les consommations en eau dans les mois les plus secs et les conflits d’usage associés.

Les forêts seront, elles aussi, impactées par la sécheresse (stress hydrique, mortalité accrue, sensibilité aux ravageurs). Plus sèches, elles seront à plus fort risque d’incendies…alors que l’approvisionnement en eau des pompiers deviendra lui aussi plus complexe…

Les alternances de périodes pluvieuses et de périodes sèches mettront les habitations et les infrastructures à risque de Retrait et Gonflement des Argiles dans les zones concernées de l’Hexagone.

Le ruissellement provoqué par de fortes pluies sur un sol sec et nu augmentera les risques d’érosion hydrique. Cette érosion provoque des dégâts aux sols agricoles (perte des éléments fertiles du sol) mais également des coulées de boues en aval, entraînant une dégradation des biens et des écosystèmes ainsi qu’une pollution des rivières et des nappes.

Régions montagneuses

Les régions montagneuses verront, quant à elles, une baisse du taux d’enneigement (le nombre de jours de neige au sol en hiver se réduira fortement sur tous les massifs, de 1 à 2 mois en moyenne aux altitudes les plus hautes, et de 2 à 3 mois en moyenne aux altitudes moyennes et basses). Cette baisse d’enneigement aura des répercussions sur les activités humaines (hydroélectricité, sports d’hiver, agriculture), sur les milieux naturels… et les ressources en eau douce. Car avec la disparition progressive des glaciers et l’absence de neige, c’est autant d’eau en moins dans les rivières, les lacs et les sols en été.

De plus l’augmentation des températures pourrait faire fondre le pergélisol (sol gelé mélange de roche et de glace), ce qui entrainerait des éboulements importants.

Un changement radical des usages nécessaire

Les futurs de l’eau en France semblent donc bien sombres. Pour reprendre les mots du Haut-Commissariat au Plan : « Ces constats appellent à la planification dès aujourd’hui d’une transformation radicale des usages afin de limiter les pressions sur les écosystèmes et les conflits qui pourraient s’intensifier entre les différents usagers de l’eau. Afin de réduire les tensions, tous les leviers, du réglementaire aux dispositifs d’accompagnement en passant par les incitations, doivent être étudiés »

Bonne nouvelle, les solutions sont connues et existent (agroécologie, électrification des usages et modernisation des circuits de refroidissement des centrales nucléaires, mobilités douces, recyclage, sobriété…). Elles ne demandent qu’à être mises en œuvre !