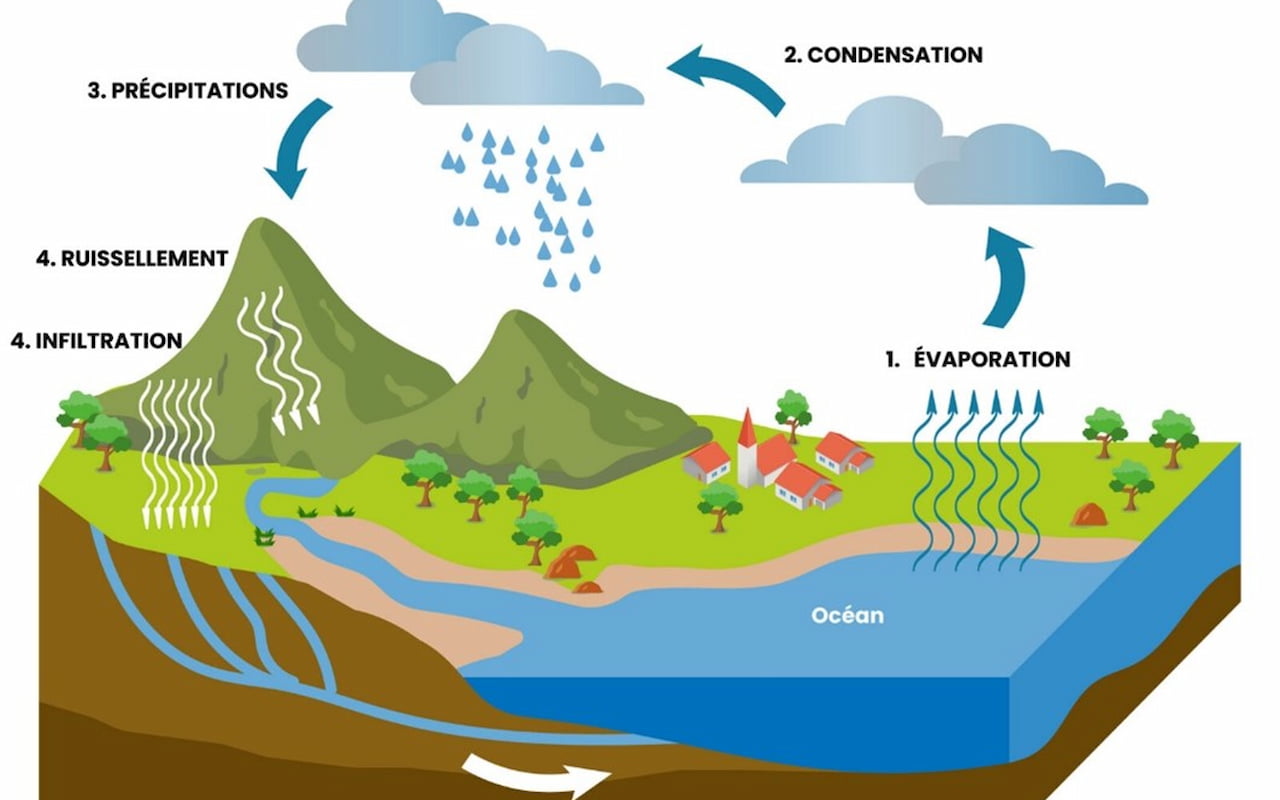

Nous avons probablement tous en tête la représentation du grand cycle de l’eau telle que nous l’avons apprise lorsque nous étions encore sur les bancs de l’école : l’eau s’évapore au-dessus des mers et océans, se condense pour former des nuages, qui vont se déplacer sur les masses continentales et viendront apporter de la pluie (ou de la neige), qui pourra s’infiltrer dans le sol ou ruisseler vers les cours d’eau. Mais est-ce vraiment aussi simple ?

Faire pleuvoir… plusieurs fois

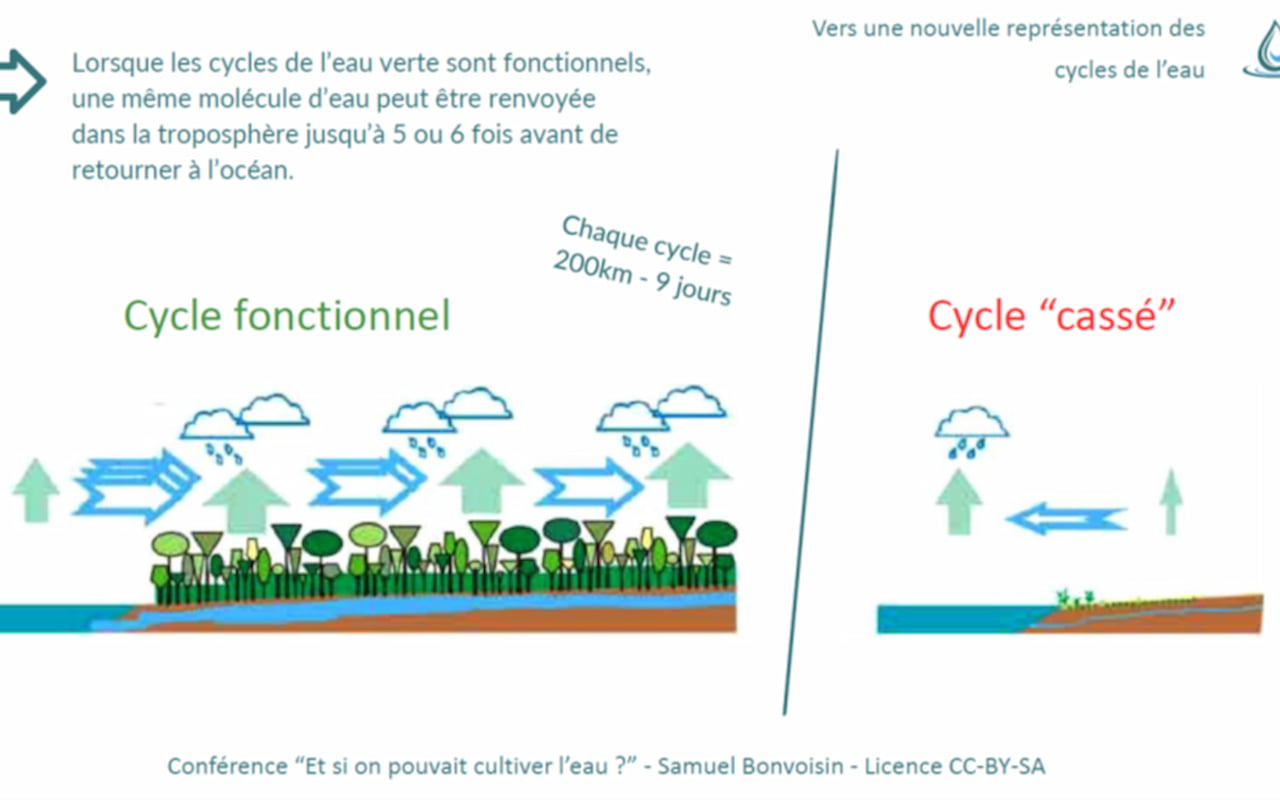

En réalité, cette représentation oublie (au moins) un élément fondamental : le rôle de la végétation. Des études récentes estiment que l’évapotranspiration terrestre (des sols et de la végétation) contribue de l’ordre de 50% à 70% aux précipitations continentales.

Dans son livre « L’Agriculture naturelle : théorie et pratique pour une philosophie verte », Masanobu Fukuoka écrit : « C’est dans un désert américain, que je réalisais soudain que la pluie ne tombe pas des cieux ; elle provient du sol. La formation des déserts n’est pas due à l’absence de pluie ; mais plutôt, la pluie cesse de tomber parce que la végétation a disparu. »

Ainsi, le grand cycle de l’eau n’est réellement fonctionnel que s’il est entretenu par la végétation. Une même goutte d’eau peut alors retomber plusieurs fois sur le sol avant de rejoindre la mer. Dans le cas contraire (que ce soit à cause de la déforestation ou de l’artificialisation des sols), l’eau retourne à la mer en un nombre de cycles nettement plus réduit. Si elles sont évidemment aggravées par le changement climatique, les sécheresses et les pluies intenses sont avant tout la manifestation d’un cycle de l’eau altéré par la modification du paysage.

En d’autres termes, les activités humaines exercent une double influence sur le cycle de l’eau : sur les stocks via les prélèvements divers, mais aussi sur les flux au travers de son action sur la végétation. Les humains peuvent aussi bien contribuer à le dégrader qu’à le régénérer, en fonction des pratiques adoptées. Comprendre ce double impact est donc fondamental dans l’optique d’une gestion durable de la ressource en eau.

Les arbres, des brumisateurs naturels

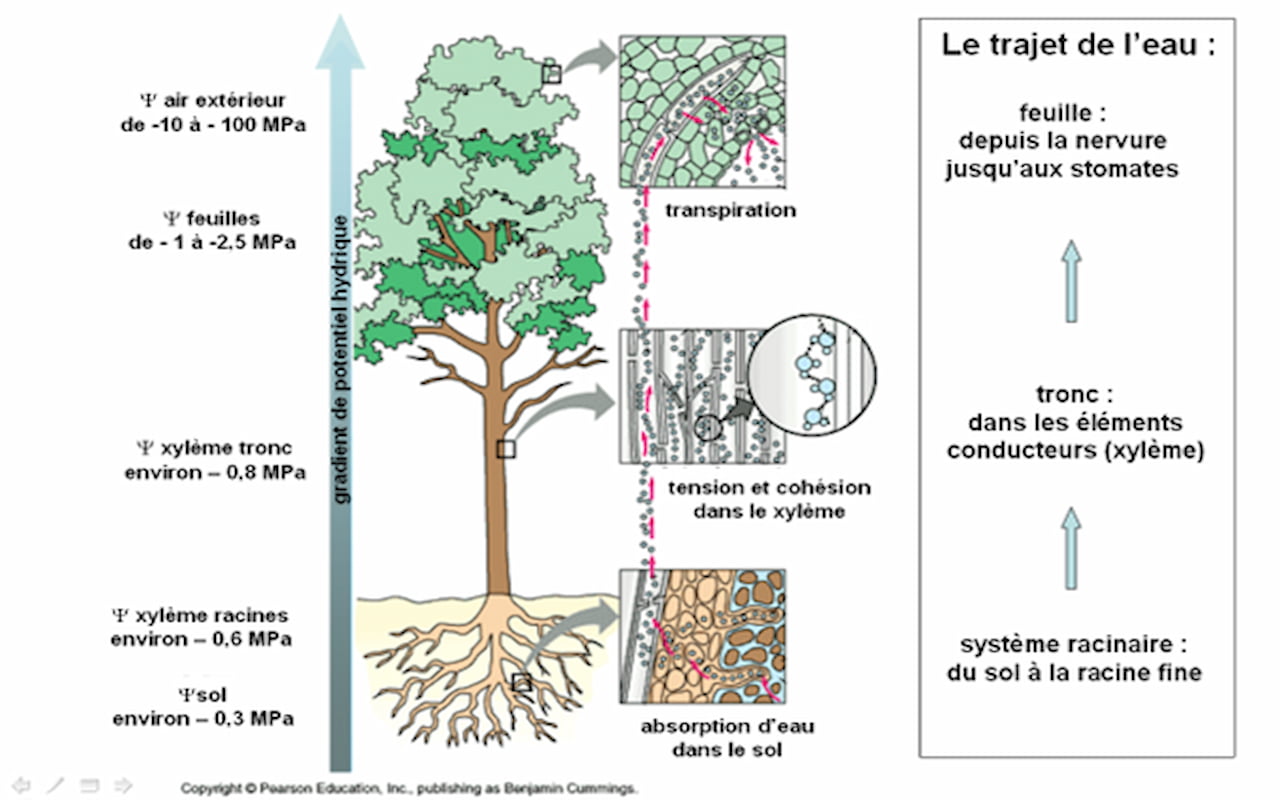

Pour assurer leur croissance, les arbres ont besoin de dioxyde de carbone, de lumière, de nutriments… et d’eau. La transpiration sert de moteur à la circulation de la sève, nécessaire au transfert des sels minéraux depuis les racines vers les feuilles et au rafraîchissement de la plante. L’eau s’évapore par de minuscules pores rétractables de l’épiderme des feuilles, appelés « stomates », ainsi qu’au niveau des lenticelles (petites ouvertures) réparties sur l’écorce du tronc et des branches de nombreux arbres. Sans stomates, les plantes ne pourraient pas absorber le dioxyde de carbone nécessaire à la photosynthèse, ni évacuer l’oxygène produit. La diffusion d’eau crée une succion et une force ascendante afin de remplacer celle qui s’évapore. Cette force est telle que les molécules d’eau et les nutriments peuvent être transportés à plus de 120 mètres de haut, correspondant à la taille des plus grands arbres du monde.

On estime qu’un arbre adulte peut prélever dans le sol jusqu’à 1 000 litres d’eau par jour (dans le cas d’un chêne par exemple) lors des journées estivales chaudes. Cette eau est ensuite restituée en grande partie (de l’ordre de 95%) à l’atmosphère sous forme gazeuse grâce à la transpiration de l’arbre. Ce mécanisme a néanmoins des limites. Lorsque les besoins en eau de l’arbre sont supérieurs à la quantité d’eau disponible dans le sol (on parle de « réserve utile »), des bulles d’air peuvent se former au sein de ses vaisseaux. Ce phénomène empêche la circulation de l’eau et génère une embolie, pouvant entraîner la mort de la plante si elle se généralise.

Par ailleurs, le rôle des forêts dans la contribution au grand cycle de l’eau ne se limite pas à ce phénomène de transpiration. Pour former des nuages, les gouttelettes de vapeur d’eau ont besoin de supports solides ou liquides sur lesquels se condenser : les aérosols. Cela peut être du sable du désert, du sel de mer, ou encore du dioxyde de soufre, principalement issu de la combustion imparfaite des énergies fossiles. Ces particules peuvent même être émises intentionnellement par l’Homme afin d’agir sur « l’ensemencement des nuages ».

Les arbres, quant à eux, émettent des gaz parmi lesquels les isoprènes, les monoterpènes et les sesquiterpènes. Des expériences menées par des chercheurs du projet international CLOUD ont révélé que l’oxydation d’un mélange naturel de ces trois gaz dans l’air pur produit une grande variété de composés organiques appelés ULVOC (Ultra-Low-Volatility Organic Components). Or, ces composés peu volatils forment très efficacement des particules susceptibles de donner naissance à des noyaux de condensation. Parmi ces trois gaz, les sesquiterpènes ont montré une influence colossale puisque l’augmentation de 2% de ce gaz induit un doublement du taux de formation de nouvelles particules.

Qui plus est, un arbre qui subit un stress, thermique ou hydrique, a tendance à émettre davantage de ces particules gazeuses afin de favoriser la probabilité de formation de nuages. En d’autres termes, un arbre qui a soif dispose de moyens pour augmenter la probabilité qu’il pleuve.

Les « rivières volantes »

Ce phénomène de rejet d’eau vers l’atmosphère par les arbres atteint son paroxysme dans les forêts de grande superficie. En 2006, des climatologues brésiliens ont observé des déplacements de masses de vapeur d’eau d’un débit impressionnant au-dessus de la forêt amazonienne. Ils ont baptisé ce phénomène « rivières volantes ». Il a été constaté que chaque mètre carré de surface maritime entraîne l’évaporation d’un litre d’eau chaque jour, tandis que la même zone de forêt engendre l’évaporation d’environ huit fois plus d’eau en raison des multiples couches de feuillages à la cime des arbres. On estime que l’ensemble des arbres de cette forêt renvoie 20 milliards de tonnes d’eau par jour vers l’atmosphère, soit davantage que l’écoulement journalier de la rivière Amazone vers l’océan Atlantique, alors qu’il s’agit de la rivière la plus importante au monde en termes de débit !

La concentration de cette vapeur d’eau génère une chute de la pression atmosphérique au-dessus de la forêt et un effet de succion qui attire l’air situé au-dessus de l’océan voisin vers le continent. Ce processus est tellement efficace qu’il peut amener l’air humide à plusieurs milliers de kilomètres de son point de départ.

La déforestation, qui menace la forêt amazonienne, pourrait donc avoir comme conséquence de perturber ce transfert d’eau vers l’intérieur des terres mais aussi de bouleverser la pluviométrie de cette région, pouvant aller jusqu’à causer une désertification.

Restaurer le cycle de l’eau

Dans l’optique de régénérer les cycles de l’eau dans les territoires et dans les espaces agricoles, l’association « Pour une hydrologie régénérative » propose une démarche fondée sur trois piliers :

- Aménager des ouvrages naturels et artificiels pour favoriser le ralentissement, l’infiltration et le stockage de l’eau, par exemple via des fossés disposés de manière perpendiculaire aux lignes de niveau.

- Favoriser les sols vivants et couverts, ce qui permet d’en augmenter le taux de matière organique et favorise également l’infiltration et le stockage. 1% de matière organique supplémentaire dans 15 cm de sol permet le stockage d’environ 250 m3 d’eau par hectare. Rappelons au passage que le taux de matière organique moyen dans les sols est passé de 4% en 1950 à 1,5% aujourd’hui avec les pratiques agricoles intensives.

- Planter et entretenir des arbres, essentiels pour la gestion de l’eau sur le long terme et qui favorisent l’évapotranspiration, la condensation et la création d’un cycle de l’eau local. En France, si la superficie forestière a augmenté ces dernières décennies (couvrant actuellement 17,5 millions d’hectares, soit 32% de la France hexagonale), les espaces boisés non forestiers ont quant à eux été fortement réduits au cours du XXe siècle, notamment à cause des politiques de remembrement.

L’agriculture a donc un rôle fondamental à jouer sur la restauration du grand cycle de l’eau. En favorisant l’agriculture de conservation des sols (ACS), qui s’appuie sur la réduction des labours, la couverture végétale permanente des sols et l’allongement des rotations, le taux de matière organique augmente, et donc la capacité du sol à stocker l’eau. En contribuant à la plantation de haies, voire en menant des démarches d’agroforesterie, elle participerait à la recréation d’un cycle de l’eau fonctionnel qui bénéficierait à l’ensemble du territoire. Ces démarches permettent aussi le stockage de carbone et la restauration de la biodiversité. Avec le changement climatique et l’augmentation des sécheresses et des événements pluvieux extrêmes, il apparaît donc indispensable de repenser nos manières de concevoir le grand cycle de l’eau et de faire une place au vivant végétal, en particulier aux arbres, aussi bien dans les parcelles agricoles que dans les espaces urbanisés.