Qu’est-ce qu’un cône de déjection ?

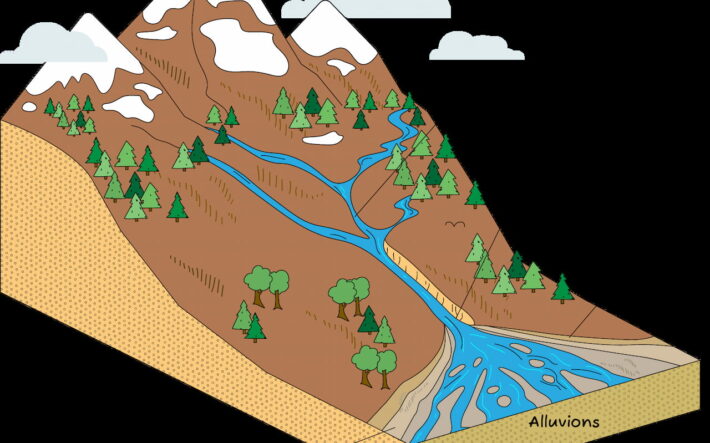

Le terme « cône de déjection » désigne une formation géologique en éventail ou en cône, constituée par l’accumulation graduelle de matériaux transportés par un cours d’eau à débit rapide, généralement un torrent, lorsqu’il quitte une zone de forte pente pour rejoindre une plaine ou une vallée plus douce. À chaque transition, la réduction abrupte de la vitesse du courant favorise le déchargement des éléments emportés : galets, sables, limons, fragments rocheux.

Ce processus façonne un relief caractéristique à l’aval : le cône de déjection, bien visible dans de nombreux paysages de montagne et de piémont.

Un tel cône n’apparaît pas partout. Il requiert une rupture de pente nette et un régime hydrologique marqué par de fortes amplitudes de débit : crues soudaines, fontes glaciaires, orages violents. Au fil du temps, les alluvions s’accumulent, le cône s’élargit, modifiant la morphologie du site et, souvent, la trajectoire des cours d’eau locaux.

Les cônes de déjection témoignent tant de la dynamique naturelle du ravinement que des événements exceptionnels de l’histoire d’un territoire : glissements de terrain, crues millénaires, ou laves torrentielles.

Pour les collectivités territoriales, comprendre la logique des cônes de déjection revêt plusieurs intérêts. Leur localisation conditionne souvent la planification urbaine et la gestion des risques naturels : inondations, érosion, stabilité des sols. Les élus et agents doivent composer avec ce relief pour limiter les vulnérabilités humaines et matérielles lors des projets d’aménagement : création d’infrastructures, révision du plan local d’urbanisme, définition des zones constructibles, identification des périmètres inondables.

Sur le terrain, la connaissance des cônes de déjection oriente aussi le choix de dispositifs de gestion hydraulique, la lutte contre l’étalement urbain, ou la protection de milieux fragiles.

Par ailleurs, ce terme est employé en hydrologie, géographie, environnement, parfois dans des contextes agricoles ou lors d’études stratégiques sur l’approvisionnement en eau.

D’autres acteurs (bureaux d’études, institutions scientifiques, opérateurs privés) utilisent le vocabulaire du cône de déjection pour analyser les flux sédimentaires, prévoir les impacts de scénarios climatiques, ou élaborer des réponses techniques face à l’instabilité du sol.

S’intéresser à ce concept, c’est ouvrir la porte à une compréhension fine des dynamiques de l’eau et du sol, indispensable à toute politique de gestion territoriale moderne.

Un cône de déjection n’est pas qu’une curiosité de terrain : il raconte l’histoire hydrogéologique et met en lumière des choix de gouvernance publique essentiels au niveau local ou régional.

Définitions complémentaires

Définition technique

Un cône de déjection constitue une accumulation de matériaux alluvionnaires, principalement des galets, graviers, sables et limons, déposés par des eaux torrentielles très chargées en sédiments. Il prend la forme d’un cône ou d’un éventail, dont le point d’origine est l’apex, à l’endroit précis où le courant perd brutalement sa puissance en passant d’une zone de pente forte à une surface plane.

Cet empilement de dépôts alluviaux s’organise en stratifications parfois complexes, résultant des aléas du transport solide et des variations saisonnières du débit.

Le fonctionnement hydrologique du cône de déjection se lit à travers la dynamique de l’écoulement : lors des épisodes de crue, l’eau arrache et emporte de grandes quantités de matériaux, puis, en s’étalant sur la plaine, dissipe son énergie et dépose le tout en un amas hétérogène. Ce mécanisme conduit à la migration latérale du lit mineur, un phénomène appelé « divagation », qui modifie périodiquement la forme et la position du cône.

Définition juridique et réglementaire

En droit et réglementations françaises, le cône de déjection figure souvent dans les documents de planification territoriale – plan local d’urbanisme (PLU), schéma d’aménagement et gestion des eaux (SAGE), ou règlement du Plan de prévention des risques naturels (PPRN).

L’existence d’un cône de déjection implique contraintes et prescriptions particulières pour la construction, l’habitat, les infrastructures, à cause des risques naturels qui s’y attachent : inondations, glissements de terrain, instabilité des sols.

Les collectivités doivent cartographier précisément ces reliefs lors du diagnostic de vulnérabilité du territoire.

Les textes réglementaires imposent le recensement des zones sensibles en amont de tout projet d’urbanisme ou d’aménagement hydraulique, notamment dans les secteurs à « aléa fort » de crue torrentielle ou, plus globalement, dans les sites soumis à des déversements de sédiments volumineux.

L’arrêté du 7 septembre 2005 relatif à la sécurité des installations, ou la loi du 12 juillet 2010 sur la gestion et la maîtrise des risques, rappelle que les cônes de déjection figurent explicitement dans l’évaluation des dangers pour les biens et les personnes.

Les collectivités territoriales doivent consulter les cartes d’aléas, engager des expertises géotechniques, et respecter l’interdiction de construire sur certaines parties du cône de déjection en raison de l’instabilité et de la perméabilité des sols. L’intervention administrative, la prévention des risques, et la mise en œuvre de mesures compensatoires sont des obligations récurrentes. Connaître le cône de déjection, c’est donc assurer le respect des normes relatives au droit des sols, à la protection environnementale et à la sécurité publique.

Cas d’usage

| Cas d’usage | Description | Bénéfices pour les collectivités |

Cartographie des zones à risque |

Identification et délimitation des cônes de déjection dans le diagnostic territorial, appui sur des outils comme « AquaRepère» | Amélioration de la prévention des inondations, valorisation de la planification, sécurisation des biens et des personnes |

Gestion des projets urbains en montagne |

Ajustement des plans locaux d’urbanisme et des infrastructures selon la présence de cônes de déjection | Réduction de l’exposition aux risques, optimisation de la sélection de sites constructibles, adaptation fine aux réalités du terrain |

Suivi des événements hydrologiques et géologiques |

Surveillance permanente via capteurs, modélisation lors des crues, intégration dans la gestion d’eau et adaptation climatique | Augmentation de la résilience, anticipation des phénomènes extrêmes, intégration dans la gestion patrimoniale |