Définition générale

Comment fonctionne un puisard ?

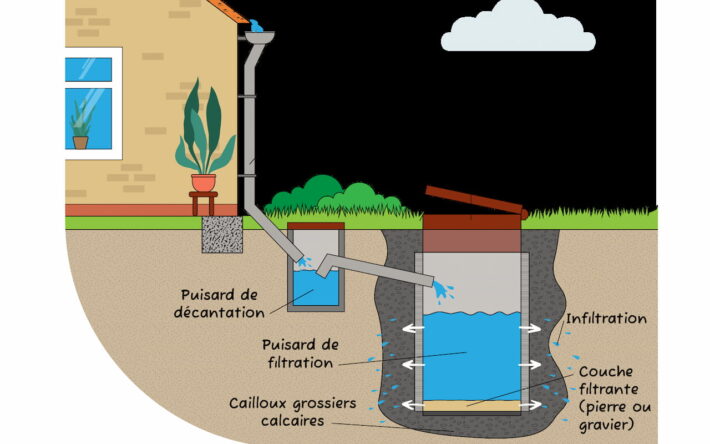

Un puisard est un dispositif simple, très ancien dans sa conception, qui reste largement utilisé dans la gestion des eaux pluviales. Il s’agit d’un trou creusé dans le sol, généralement garni de matériaux perméables comme des cailloux, du gravier ou parfois construit en béton perforé, dont la mission est de recevoir l’eau en surface (le plus souvent celle des pluies) et de la laisser s’infiltrer progressivement dans le sous-sol. L’eau s’écoule grâce à la gravité, sans intervention mécanique, jusqu’au moment où elle rejoint les nappes phréatiques ou s’évacue par capillarité.

À quoi sert un puisard ?

Dans le cadre des collectivités territoriales, le puisard apparaît comme une solution concrète face aux épisodes de forte pluie. En absorbant l’excès d’eau directement dans le sol, il limite les flaques persistantes en centre-ville, évite que les chaussées restent glissantes après un orage et réduit le transfert brutal des eaux vers les réseaux de canalisation, souvent déjà saturés. Une commune peut par exemple en installer dans une voirie piétonne, sur un petit parking public ou encore dans les zones résidentielles où le raccordement systématique au réseau d’assainissement pluvial serait trop coûteux.

Les puisards ne traitent pas l’eau collectée. Ils ne servent pas à dépolluer, mais uniquement à infiltrer. C’est une différence essentielle avec d’autres équipements d’assainissement tels que les fosses toutes eaux ou les stations d’épuration. Pour cette raison, les collectivités doivent réserver leur usage aux eaux pluviales non polluées, issues par exemple d’une toiture ou d’une chaussée peu circulée. L’installation sous des zones industrielles ou à proximité de dépôts d’hydrocarbures impliquerait des risques de contamination.

Définitions complémentaires

Définition technique

Un puisard s’apparente à une infrastructure d’assainissement pluvial de type « ouvrage de stockage-infiltration ponctuel » .

Il se compose d’un volume creusé verticalement, cylindrique ou parallélépipédique, aménagé dans le sol, généralement entre 1 et 3 mètres de profondeur selon la perméabilité sous-jacente. Le corps du puisard peut être renforcé par un cuvelage en béton, en buses annelées ou en anneaux préfabriqués. Les parois peuvent être percées d’orifices de diffusion pour élargir la surface d’infiltration.

L’entrée du flux hydraulique se fait via un conduit en PVC raccordé aux réseaux de collecte d’eaux pluviales (avaloires de voirie, descentes de gouttières). L’écoulement se réalise uniquement par gravité, sans pompe mécanique. Le remplissage progressif du puisard permet une infiltration radiale et verticale dans le sol naturel. Sa capacité dépend directement de la perméabilité locale (sable, limons, argiles) et du niveau de la nappe phréatique.

En conception, le dimensionnement repose sur des calculs de débit de pointe liés aux pluies décennales ou biennales. Les bureaux d’étude hydraulique utilisent les coefficients de ruissellement et le débit journalier attendu pour estimer la section et la profondeur. La porosité des matériaux d’entourage, souvent constitués de gravillons lavés, améliore la vitesse d’infiltration en évitant le colmatage direct.

Un problème fréquemment recensé reste l’encrassement par les sédiments, les feuilles ou autres débris charriés par les eaux pluviales. Il faut donc prévoir un prétraitement par avaloir ou grille de décantation avant l’arrivée dans le puisard. L’entretien se limite ensuite au curage périodique et à la vérification de la continuité des infiltrations.

Techniquement, le puisard constitue donc un maillon intermédiaire du système d’assainissement pluvial : ni réseau de collecte centralisé, ni dispositif d’épuration, mais un point d’infiltration local réduisant la charge hydraulique globale.

Définition juridique et réglementaire

Le statut juridique du puisard dépend du code de l’environnement et du code de la santé publique. En droit français, un puisard relève des ouvrages d’assainissement non collectif ou des systèmes d’infiltration des eaux pluviales.

La distinction essentielle se situe dans la nature des eaux traitées :

- Un puisard destiné à infiltrer uniquement les eaux pluviales est considéré comme un ouvrage de gestion des eaux de ruissellement. Il entre dans le cadre du Code de l’environnement (articles L211-1 et suivants). La commune ou l’intercommunalité reste compétente via son service public de gestion des eaux pluviales urbaines.

- Un puisard qui recevrait par erreur des eaux usées domestiques constituerait une non-conformité manifeste au regard du Code de la santé publique (article R.1331-2) et engagerait la responsabilité pénale et civile de l’exploitant en cas de pollution de la nappe phréatique.

Les règles locales d’urbanisme imposent fréquemment des prescriptions.

Le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) peut obliger les aménageurs de lotissements à infiltrer sur place une partie de leurs eaux de pluie dans des ouvrages de type puisard, bassin d’orage ou tranchée drainante. Les arrêtés municipaux relatives aux déversements interdiront leur raccordement aux réseaux d’eaux usées.

L’installation et l’entretien relèvent souvent de la responsabilité du propriétaire du terrain. Dans le cas d’un aménagement collectif, le gestionnaire public du système pluvial (commune, syndicat de bassin) doit valider le dimensionnement et contrôler périodiquement la bonne étanchéité et l’absence de pollution diffuse.

Enfin, la réglementation européenne via la directive-cadre sur l’eau pose un principe général : aucune infiltration ne doit dégrader l’état chimique ou quantitatif des masses d’eau souterraines. Les puisards doivent donc être proscrits sur sols pollués, à proximité de stations-service, zones industrielles ou sites à risque de contamination.

Cas d’usage

|

Cas d’usage |

Description | Bénéfices pour les collectivités |

Gestion pluviale urbaine |

Installation de puisards en voirie pour infiltrer les eaux d’orage et soulager les réseaux d’assainissement |

Réduction des inondations locales, baisse des coûts de pompage |

Espaces publics perméables |

Aménagement de parkings municipaux ou places publiques avec puisards reliés aux revêtements drainants |

Amélioration du confort urbain, alimentation de la nappe phréatique |

Protection de petits cours d’eau |

Les puisards limitent l’arrivée brutale d’eaux polluées dans les ruisseaux en infiltrant une partie des flux |

Préservation de la qualité écologique des milieux aquatiques |