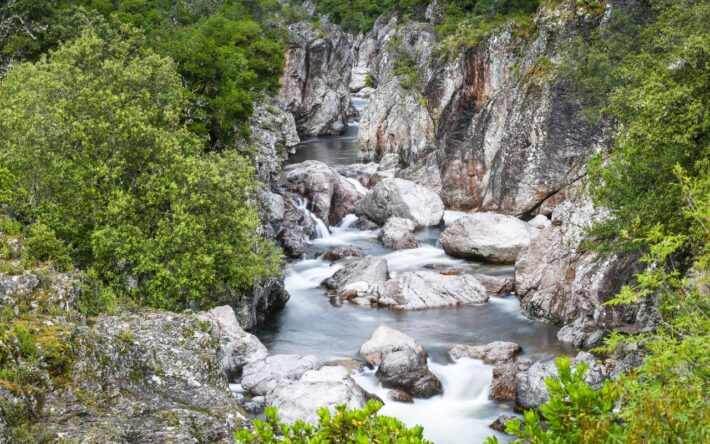

Le Taravu, premier fleuve de Corse à obtenir le label « Rivières sauvages » (2A)

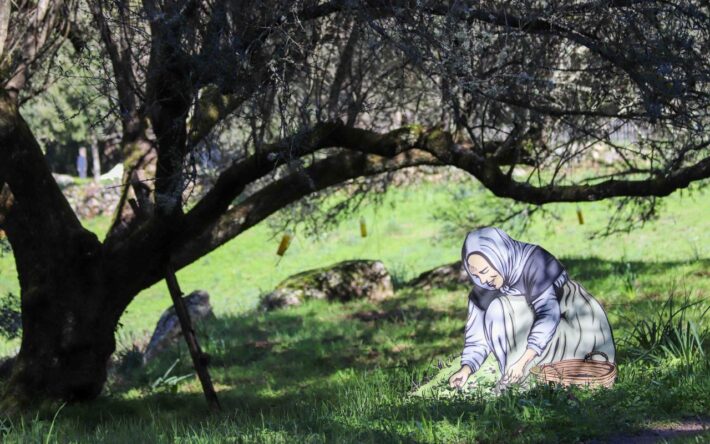

Les 31 communes de la vallée du Taravu redécouvrent leur fleuve, désormais labellisé « Rivières sauvages » de niveau 3, la richesse de sa biodiversité, la qualité de ses eaux, les sites remarquables qu’il traverse, de sa source au nord du Monte Grosso jusqu’à son estuaire dans le golfe du Valinco. Il a forgé l’identité de ce territoire, marqué par une tradition agro-pastorale qui remonte aux temps les plus anciens de la Corse.

Les pollutions liées à l’activité des élevages porcins ont longtemps collé à l’image de ce fleuve long de 65 km, et souvent qualifié de « rivière poubelle ». Une prise de conscience est venue, sous l’égide de la Collectivité de Corse, à la suite du conseil départemental de Corse-du-Sud. Collecte des déchets carnés des abattoirs, mise en œuvre de nouvelles stations d’épuration, suppression des décharges sauvages, action de préservation de la biodiversité, le Taravu a retrouvé son caractère sauvage et son attractivité. Sur son parcours, des activités de loisirs ont vu le jour. Des tronçons affirment une vocation pédagogique. La culture sert de fil rouge aux actions entreprises. L’agriculture se développe. Une économie perce. Une marque de territoire « Taravu Una vaddi in làscita – Une vallée en héritage » fédère toutes les initiatives. Quinze ans d’une action collective exemplaire.

Entretien avec Gilles Giovannangeli

Ce projet est présenté par :

- Gilles Giovannangeli, Conseiller exécutif de la Corse, en charge de la Politique de l’Eau et Président de l’Office de l’Équipement Hydraulique de la Corse

Parole de collectivité

Afin de vous permettre de mieux appréhender la mise en place des projets de gestion de l’eau sur votre territoire, aquagir part à la rencontre d’élus et de porteurs de projets qui sont passés à l’action

Comment la labellisation du Taravu en « rivière sauvage » s’est-elle imposée à l’agenda de la Collectivité de Corse ?

Conscients de vivre dans une vallée d’exception, soucieux de préserver leur environnement, les acteurs du territoire ont souhaité engager un programme d’entretien du Taravu. Ils en mesuraient l’urgence : la baignade était interdite sur une partie importante du fleuve en raison de pollutions domestiques, liées pour l’essentiel à l’activité des élevages porcins, en particulier par les dépôts carnés.

Il est apparu rapidement qu’une ambition collective plus forte devait naître. La première démarche a été de rencontrer les habitants et de retrouver les liens entre les villages dans le but de développer l’attractivité de la vallée pour concilier enfin les termes « durable » et « développement ».

Avant de construire un projet collectif, il a fallu d’abord œuvrer à la reconnaissance du territoire par ses habitants qui savaient la valeur du Taravu, mais n’en mesuraient pas la rareté et la fragilité. L’inscription en « Espace Naturel Sensible de Corse » et plus encore le label « Sites Rivières Sauvages » attribué en 2017 par un comité scientifique ont marqué la reconnaissance de son caractère préservé et équilibré. Par ses compétences en matière d’ENS et comme maître d’ouvrage pour les actions de restauration, d’entretien et de valorisation du Taravu, la Collectivité de Corse est depuis 2017 le porteur du label « Sites Rivières Sauvages ».

Quelles sont les sources d’inspiration que vous avez suivies pour vous faire une idée de ce projet ?

Plus qu’une source d’inspiration, c’est avant tout la volonté de construire un projet de territoire qui a primé. Elle nous pousse depuis quinze ans, et a été initiée par le conseil départemental de Corse-du-Sud avant la création de la Collectivité de Corse qui a unifié la région et les deux départements. Aux origines, il s’agissait de faire de la vallée un site pilote pour la gestion des milieux aquatiques, la prévention des inondations et enfin la promotion du territoire.

Ce projet est fondé sur l’idée de concilier activités humaines et écologie par des activités offertes toute l’année et pas seulement en été, respectueuses du fleuve et bien sûr pérennes. Pour cela, il était nécessaire de s’appuyer sur un label exigeant, crédible et qui marque l’identité et les valeurs de ce territoire.

Ce label sert donc à développer à la fois une marque de reconnaissance d’une qualité environnementale auprès du public, une distinction pour les gestionnaires et une valorisation collective d’un territoire d’exception.

Est-ce qu’une étude de faisabilité et/ou d’impact a été réalisée sur ce projet ?

Ce label s’appuie sur un état des lieux et un diagnostic complet du Taravu effectué en 2014 et 2015, sur l’état des cours d’eau et des ripisylves – boisements de berges, sur l’analyse du milieu physique, sur l’analyse du milieu humain et de la qualité des eaux.

Ce label a par ailleurs été obtenu après des visites de terrain de la technicienne du réseau « rivières sauvages », un audit documentaire et un audit de terrain par l’AFNOR, organisme de certification indépendant et une analyse de 47 critères réalisée par un conseil d’experts scientifiques.

Ces critères sont regroupés au sein de différentes thématiques : morphométrie du cours d’eau, qualité de l’eau, biodiversité, hydromorphologie et habitats, acteurs et gestion globale du bassin versant, occupation des sols et activités, fréquentation humaine et ambiances sonore et visuelle, espèces remarquables et gestion des milieux aquatiques et humides.

Concernant les compétences, quelles sont les principaux sujets à maîtriser avant de se lancer dans un projet de labellisation ?

Il est nécessaire d’effectuer une prospection exhaustive sur le terrain et de maîtriser plusieurs domaines :

– L’hydraulique, qui englobe tous les risques liés à la dégradation d’ouvrages, à la continuité sédimentaire et hydraulique, aux formations d’embâcles, au risque inondation (très localement) mais aussi aux évolutions géomorphologiques ;

– Le patrimoine naturel, incluant toutes les préoccupations liées à la préservation de la qualité du boisement des rives, à la diversité et à l’équilibre des hydrosystèmes, à la protection des milieux, des espèces, et à leur libre circulation, et des paysages ;

– Les usages liés à l’eau, qui concernent principalement les activités agricoles, domestiques et de loisirs – randonnée, pêche, baignade, sports d’eau…, à concilier avec les autres enjeux dans le respect des équilibres socio-économiques ;

– La qualité des eaux, qui regroupe à la fois les pollutions engendrées par l’agriculture, par les eaux usées mais également par les dépôts sauvages d’ordures ménagères et de déchets divers dans les vallons, qui peuvent être en outre à l’origine de désordres.

Lors de la phase de diagnostic et de planification, comment la collectivité a-t-elle assuré le bon dimensionnement du projet et l’adhésion des citoyens ?

Le dimensionnement a été validé par l’organisme certificateur (AFNOR) lors des différents audits et l’adhésion des citoyens s’est opérée tout au long de la construction du projet et au cours de sa réalisation. En effet, une large concertation avec les élus locaux, les institutionnels mais également avec les socioprofessionnels et la population locale est menée au travers d’une instance de gouvernance – matérialisée par un comité d’actions- qui réunit l’ensemble des acteurs du territoire. Par ailleurs en 2017, les actions relevant du programme « label site rivière sauvage du Taravu » ont été intégrées dans un dossier de déclaration d’intérêt général pour la restauration, l’entretien, la gestion et la valorisation de la vallée du Taravu qui, à la suite d’une enquête publique, a fait l’objet d’un arrêté préfectoral.

Comment la collectivité a-t-elle financé ce projet et quelles sont les aides sollicitées / obtenues ?

C’est un projet qui a fait l’objet d’un premier programme d’actions entre 2017 et 2021, dont l’efficacité de la mise en œuvre a permis le renouvellement de la labellisation pour cinq nouvelles années (2022-2026). Une fierté d’autant plus forte que le Taravu passe à un label de niveau 3, le plus élevé. Il rejoint ainsi le top 3 des rivières possédant cette certification.

Bon nombre d’actions sont menées en régie par des agents de terrains de la Collectivité de Corse (lutter contre la renouée du Japon, limiter le piétinement des berges …) et bénéficient annuellement d’aides de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse. Toujours sous maîtrise d’ouvrage de la Collectivité de Corse mais réalisées par des prestataires extérieurs, elles peuvent bénéficier également d’aides de l’Agence de l’eau et d’autres ne bénéficient malheureusement d’aucune aide financière tels que le traitement et la mise en défens des zones de rejet de déchets sauvages.

Des actions d’études et d’amélioration de la connaissance bénéficient de coût préférentiel car elles sont parrainées directement par l’Association du Réseau des Sites Rivières Sauvages et menées sur l’ensemble des bassins versants labellisés, étude services écosystémiques, étude ADN des diatomées …

Enfin des actions sous maîtrise d’ouvrages des communautés de communes de la Pieve de l’Ornano et du Taravo et du Sartenais-Valinco-Taravo peuvent bénéficier d’aides de l’Agence de l’Eau et de la Collectivité de Corse, comme la réalisation de stations d’épuration. La communauté de communes de la Pieve de l’Ornano et du Taravo assure la maitrise d’ouvrage de la gestion annuelle des déchets carnés issus de la transformation charcutière.

Quels sont les autres acteurs qui ont accompagné la Collectivité de Corse dans la préparation et la réalisation de ce projet ?

Je le répète : le projet de labellisation en « rivière sauvage » du Taravu est d’abord l’exemple que l’on peut fédérer l’action et la volonté de collectivités, d’établissements publics, des services et des offices de l’État. Et mettre en œuvre un mode de gouvernance original. La Collectivité de Corse, par ses compétences, en est le pilier central. Elle agit à travers ses offices et agences. Mais la labellisation a mis en synergie, fait travailler ensemble les 31 communes de la vallée, les deux communautés de communes et leurs offices de tourisme, d’autres institutions régionales comme le Parc Naturel Régional, la Fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique, le syndicat mixte de l’abattage en Corse, les chambres consulaires. Et l’ensemble des socioprofessionnels, associations, acteurs culturels enfin, nos ambassadeurs qui bénéficient de la marque de territoire « Taravu Una vaddi in làscita – Une vallée en héritage ».

Profitez d’une offre de financement des projets en faveur de l’environnement : gestion de l’eau, etc.

Le projet en détails

Dates clés

2014

2017

2019

2022

Chiffres clés

75

17

3

À retenir

La préservation des exploitations fourragères de la plaine alluviale, ainsi que des sites naturels à forte valeur patrimoniale (Natura 2000 ; ZNIEFF, ENS) contre la renouée du Japon - espèce végétale qui fait partie des 100 espèces les plus invasives au monde faune et flore confondues. Le nouveau protocole de lutte a été établi par les services de la Collectivité de Corse. Depuis ses agents forment, à cette technique de lutte, d’autres gestionnaires de bassin versant sur le continent (taux d’éradication des stations traitées sur trois ans : 93%).

La première étude sur les services écosystémiques d’une « rivière sauvage ». Au cours de cette étude, menée par la Collectivité de Corse avec des chercheurs du CEREMA et de Centrale Supelec, un point marquant a été révélé : l’attachement profond de la population locale à son fleuve, attachement lié à l’enfance, à un héritage culturel local très fort. En effet, l’identité même de ce territoire, de cette vallée s’est construite à travers la naturalité de son fleuve.

Le temps qui a été nécessaire pour sortir la première déclaration d’intérêt général : 26 mois. Ça peut paraître long mais il s’agissait d’une première en Corse, et aucun service de l’État n’y avait été confronté avant sur le territoire.

Les partenaires de ce projet

Fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique

Syndicat mixte de l’abattage en Corse

CEREMA

Collectivité de Corse

Les autres projets - Gestion des milieux aquatiques

Uzerche (19) réutilise l’eau de sa piscine municipale

A Arjuzanx (40), un site industriel reconverti en Réserve naturelle nationale

Restauration écologique en tête de bassin versant sur le Gué Tesnon à Jupilles (72)

Vous êtes passés à l'action sur la gestion de l'eau ?