Qu’est-ce que l’hydrologie régénérative?

L’hydrologie régénérative se définit comme la science et la pratique de la restauration des cycles de l’eau douce par une transformation réfléchie et continue des paysages.

Ce champ, apparu récemment, fédère des disciplines variées : hydrologie, pédologie, agronomie, écologie, urbanisme, climatologie ou encore aménagement du territoire.

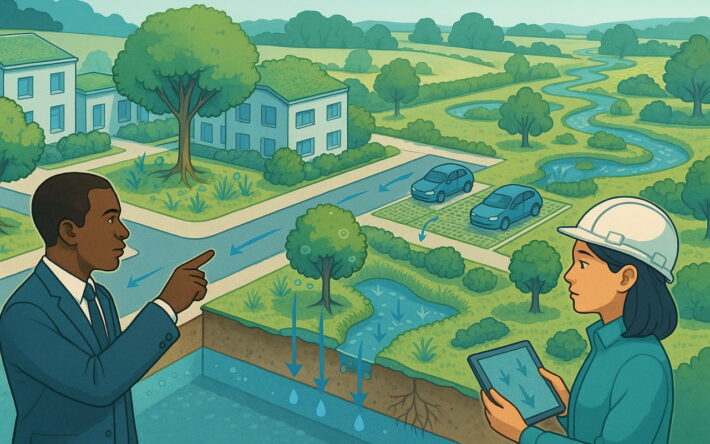

Son approche consiste d’abord à observer et comprendre :

- la fonction hydrique d’un espace agricole, urbain, forestier

- puis à repenser l’agencement du sol, de la végétation, des plans d’eau, des voiries…

Afin de corriger les perturbations qui dégradent le cycle hydrique naturel.

Plutôt que de canaliser au plus vite l’eau vers la rivière ou l’égout,

la démarche privilégie l’infiltration et la rétention sur place.

Le triptyque « sol/arbre/eau » en fournit le socle.

Concrètement, l’objectif devient de ralentir l’eau en cas de pluie intense, infiltrer au maximum par décompactage, haies, fossés végétalisés, mares ou bassins, stocker directement dans le sol ou les petits ouvrages paysagers, et ensuite restituer l’eau par évapotranspiration.

La structure du paysage, le maillage végétal, la constitution des sols et la gestion des surfaces imperméabilisées entrent donc en jeu à toutes les échelles.

Cette régénération vise surtout à renforcer la résilience face à des événements extrêmes : sécheresses, ruissellements, canicules, érosion, appauvrissement de la biodiversité. Les collectivités territoriales, gestionnaires d’espaces publics (voirie, parcs, bords de cours d’eau, zones agricoles urbaines…), disposent ainsi d’un levier direct pour atténuer les effets du changement climatique, améliorer le confort urbain (îlots de fraîcheur), protéger la ressource en eau potable et soutenir la biodiversité locale.

Dans d’autres contextes (agriculture, gestion forestière, aménagement rural), le concept vise la même finalité mais à l’échelle des exploitations, bassins versants ou grands ensembles naturels.

La spécificité des collectivités réside dans leur capacité à articuler petite et grande échelle, relier acteurs publics et privés, mobiliser des financements, s’appuyer sur des solutions fondées sur la nature (haies, sols vivants, zones humides restaurées), et bâtir une stratégie globale sur le territoire.

L’hydrologie régénérative n’impose aucune solution toute faite. Elle encourage l’innovation locale, la coconstruction avec acteurs du territoire, et la mutualisation, pour inventer des paysages où l’eau devient richesse partagée, source de fertilité et de résilience collective

Définitions Complémentaires

Définition technique

Les dispositifs d’hydrologie régénérative modifient la morphologie du terrain et la couverture végétale.

L’objectif : restaurer les flux hydriques naturels perturbés par l’urbanisation et l’agriculture intensive.

Les interventions prioritaires incluent la création de microtopographies. Mares, alvéoles d’infiltration et « boîtes à œufs » paysagères ralentissent l’écoulement.

Les haies multifonctionnelles freinent le ruissellement et favorisent l’évapotranspiration.

Le décompactage ciblé des sols restaure leur capacité d’infiltration. Les bandes enherbées et fossés végétalisés remplacent les canalisations béton. Les bassins d’infiltration stockent temporairement les excès d’eau.

La suppression des surfaces imperméabilisées constitue un prérequis. Parkings perméables, toitures végétalisées et voiries désimperméabilisées facilitent la recharge des nappes phréatiques.

Les outils d’aide à la décision guident les interventions. La cartographie des flux d’eau identifie les zones prioritaires. L’analyse pédologique détermine la capacité d’infiltration des sols. La modélisation hydrologique prédit l’efficacité des aménagements.

L’approche intègre plusieurs échelles d’intervention. Du bassin versant jusqu’aux parcelles individuelles, chaque niveau compte.

Les services techniques croisent leurs compétences avec celles des écologues et urbanistes.

L’efficacité dépend de l’adaptation locale. Nature des sols, climat, pente et usages orientent les choix techniques. L’expérimentation en site réel valide les solutions avant leur généralisation.

Définition juridique et réglementaire

Aucun texte français ne définit spécifiquement l’hydrologie régénérative. Cependant, plusieurs cadres légaux encadrent ses pratiques sous l’angle de la gestion durable de l’eau.

Le Code de l’environnement fixe les obligations générales. Les SDAGE et SAGE détaillent les orientations par bassin versant.

La compétence GEMAPI confie aux collectivités la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.

Les projets d’hydrologie régénérative s’appuient sur les politiques de restauration écologique.

La loi Grenelle 2 impose la préservation des continuités écologiques. Le Zéro Artificialisation Nette limite l’imperméabilisation des sols.

Les Plans de Prévention des Risques encadrent les interventions en zones inondables.

Toute création d’ouvrage hydraulique nécessite une autorisation préalable.

La modification du relief ou l’intervention sur les milieux aquatiques suivent des procédures spécifiques.

Les consultations publiques et la concertation locale sont obligatoires. Les riverains et usagers de l’eau participent à l’élaboration des projets.

Leurs observations peuvent modifier les aménagements prévus.

La stratégie européenne pour la biodiversité reconnaît les solutions fondées sur la nature. Cette légitimité politique facilite l’acceptation des projets d’hydrologie régénérative. Elle ne dispense pas du respect des procédures d’autorisation.

Les contraintes de continuité écologique et piscicole s’appliquent. Tout aménagement doit préserver la libre circulation des espèces aquatiques. Les passes à poissons accompagnent souvent les nouveaux ouvrages.

Cas d’usage

| Cas d’usage collectif | Description |

Protection contre les inondations |

Créer des bassins d’infiltration et reméandrer les cours d’eau urbains pour absorber les pluies d’orage. À Meung-sur-Loire, ces aménagements ont permis de réguler les crues tout en favorisant le retour de la faune piscicole.

À Meung-sur-Loire, le reméandrage de la rivière a fait revenir les poissons. Les crues sont mieux absorbées. À Lavaur, la réutilisation des eaux traitées économise la ressource. |

Rafraîchissement urbain |

Désimperméabiliser les espaces publics et planter des arbres pour créer des îlots de fraîcheur. Ces aménagements réduisent les températures estivales de 2 à 5°C dans les quartiers denses. |

Préservation de la ressource |

Restaurer les zones humides et installer des dispositifs de récupération d’eau pour recharger les nappes phréatiques et sécuriser l’approvisionnement local en période de sécheresse. |