Qu’est-ce que la méthanisation ?

La méthanisation désigne une transformation naturelle accélérée grâce à une technologie industrielle :

elle exploite l’action de micro-organismes dans des conditions anaérobies afin de dégrader la matière organique pour produire du biogaz, principalement composé de méthane (CH₄) et de bio-CO2 (CO2 biogénique), et un sous-produit, le digestat.

Originaire de pratiques agricoles, la méthanisation s’applique désormais dans des contextes urbains, industriels et territoriaux.

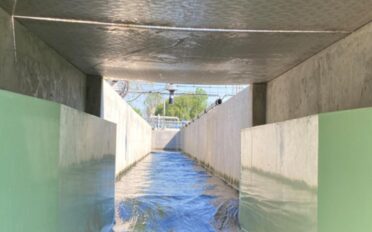

Les collectivités territoriales recourent à cette solution en particulier pour traiter et valoriser les boues d’épuration issues des stations de traitement des eaux usées, mais également certains biodéchets du territoire.

Ce procédé fonctionne dans des digesteurs hermétiques, où la matière organique (boues, déchets alimentaires, effluents agricoles, etc.) est brassée à température contrôlée pendant plusieurs jours.

L’absence d’oxygène favorise la prolifération de bactéries spécifiques, qui « mangent » les substances fermentescibles, générant simultanément du biogaz et un résidu stabilisé.

Bien gérée, la méthanisation contribue à réduire le volume final de boues à éliminer (jusqu’à 40% selon le type de boues) tout en limitant les émissions de gaz à effet de serre par la valorisation énergétique du biogaz, utilisé pour produire de la chaleur, de l’électricité ou injecté dans les réseaux.

Pour les collectivités, cette démarche s’inscrit dans une double logique :

- Participer à la transition énergétique locale

- Permettre d’offrir une alternative au simple incinération ou enfouissement des déchets tout en générant une ressource valorisable

Outre la production de biogaz, la méthanisation donne un digestat, utilisé localement comme engrais ou amendement, après contrôle qualité, pour rendre au sol une part des éléments fertilisants extraits lors du traitement de l’eau. Cependant, l’utilisation du digestat dans l’agriculture ou l’aménagement paysager suppose une rigueur réglementaire élevée pour éviter tout impact négatif sur les sols et l’eau, tenant compte notamment de la présence éventuelle de résidus chimiques, pathogènes ou polluants.

On observe cependant que la méthanisation des boues urbaines requiert une masse critique en termes de volume de matière à traiter pour garantir la viabilité économique du projet, ce qui réserve en pratique cette solution aux collectivités de taille intermédiaire à grande. À ces conditions, la méthanisation devient un outil de gestion durable des déchets organiques et de co-production d’énergie renouvelable, avec des bénéfices notables pour la gestion globale de l’eau et le respect du cadre réglementaire environnemental.

Définition complémentaires

Définition technique

La méthanisation repose sur quatre étapes biologiques principales : l’hydrolyse, l’acidogénèse, l’acétogénèse, et la méthanogénèse.

Ces réactions se déroulent en absence d’oxygène, à des températures contrôlées (soit mésophile entre 35°C et 45°C, soit thermophile vers 55°C). Le digesteur reçoit des intrants (boues, effluents, biodéchets) qui subissent d’abord une décomposition de la matière organique complexe (hydrolyse), suivie d’une transformation en acides gras volatils (acidogénèse), puis en acide acétique (acétogénèse), et enfin une conversion finale en méthane et dioxyde de carbone (méthanogénèse).

Le biogaz produit se compose typiquement de 50 à 70% de méthane, le reste étant du CO₂, des traces de H₂S et parfois d’autres gaz.

L’efficacité du procédé dépend du type d’intrants, du taux de matières sèches, du temps de séjour (souvent 15 à 30 jours), du brassage et du contrôle des paramètres physico-chimiques (pH, température, absence d’oxygène). À l’échelle des stations d’épuration, l’intégration de la méthanisation implique des équipements spécifiques : prétraitements, digesteurs, stockage du biogaz et du digestat, systèmes d’épuration du biogaz et, en aval, valorisation du biogaz par cogénération ou injection au réseau.

Les équipements doivent garantir le contrôle des émissions, la sécurité sur site et assurer l’absence de rejets indésirables.

Définition juridique et réglementaire

La méthanisation entre dans le champ du droit de l’environnement, du code de l’énergie et du code rural. Son installation et son exploitation requièrent une autorisation ICPE (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement) dont les seuils dépendent de la taille du site, de la capacité de traitement et du type d’intrants (Boues d’épuration, déchets agricoles, biodéchets, etc.).

Le digestat issu de méthanisation, pour être utilisé comme engrais ou amendement, doit répondre à une réglementation stricte fixant des seuils pour les métaux lourds, les résidus chimiques, pathogènes et la traçabilité de la filière. Les aspects relatifs à l’utilisation du biogaz (production d’énergie, injection réseau, valorisation locale) sont encadrés par les normes de sécurité, d’épuration et de contractualisation avec les gestionnaires de réseaux.

Par ailleurs, des textes européens encadrent la valorisation des déchets organiques sur le plan sanitaire et environnemental, notamment la directive Nitrates, la réglementation sur les fertilisants, et la gestion des sous-produits animaux. Les collectivités doivent également respecter des obligations de reporting, traçabilité et déclaration des volumes traités, produits valorisés et digestats épandus. Toute non-conformité expose à des sanctions administratives ou pénales, et peut entraîner des restrictions d’épandage ou la nécessité de traitements complémentaires avant valorisation.

Cas d’usage

| Cas d’usage | Description | Bénéfices pour les collectivités |

Traitement des boues d’épurationPour en savoir plus cliquez ici |

La collectivité installe un digesteur pour réduire le volume de boues et produire du biogaz | Diminution du coût d’élimination des boues, réduction des émissions, ressource énergétique locale |

Valorisation énergétique des déchets organiquesPour en savoir plus cliquez ici |

L’intercommunalité collecte les biodéchets pour produire du biogaz utilisé dans ses bâtiments | Autonomie énergétique accrue, baisse des dépenses en énergie, création d’emplois locaux |

Recyclage agronomique du digestatPour en savoir plus cliquez ici |

Le digestat issu de la station d’épuration alimente les sols agricoles locaux comme fertilisant | Substitution des engrais chimiques, valorisation locale des déchets, économie circulaire renforcée |