Qu’est-ce qu’un système d’information géographique (SIG) ?

Le système d’information géographique (SIG) désigne une technologie logicielle qui sert à répertorier, gérer, analyser et visualiser des données associées à une position géographique. On peut voir un SIG comme un carrefour entre la cartographie classique, l’analyse spatiale détaillée et la gestion de bases de données. Sa spécificité réside dans la capacité à rattacher chaque information – qu’il s’agisse d’une parcelle, d’une canalisation ou du parcours d’un bus – à une localisation précise via des coordonnées géographiques.

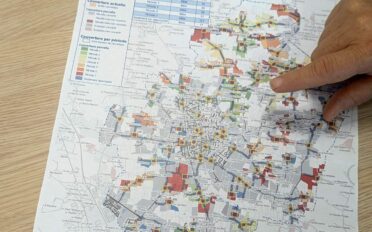

Un SIG fonctionne le plus souvent en organisant l’information sous forme de “couches”. Chaque couche correspond à un jeu de données, par exemple l’emplacement des écoles, le réseau d’assainissement ou la typologie des sols. Ces couches superposables donnent la possibilité de croiser des informations variées, pour repérer des tendances spatiales, détecter des anomalies ou tout simplement mieux visualiser la réalité du territoire.

Au cœur du SIG, une base de données robuste gère de gros volumes d’informations géolocalisées. Des outils d’import et d’export facilitent l’intégration de renseignements issus de sources variées : relevés de terrain, satellites, enquêtes, objets connectés. Le SIG se distingue par sa capacité à transposer en quelques clics des masses d’informations sur une carte, ce qui éclaire la prise de décision.

Pour les collectivités territoriales, le SIG devient un levier de modernisation. Il sert à la gestion des réseaux d’eau ou d’assainissement, à la planification urbaine, au pilotage de politiques environnementales, à l’amélioration de l’entretien de la voirie ou au suivi des interventions techniques. Désormais, il s’adresse à toutes les collectivités, petites comme grandes, pour piloter l’aménagement, gérer les risques naturels, organiser la collecte des déchets ou informer les habitants via des cartes interactives.

L’usage d’un SIG dépasse le cadre strict de la gestion opérationnelle. Il facilite aussi la concertation citoyenne et la transparence : de plus en plus de collectivités publient leurs données géographiques en “open data”, ce qui favorise leur réutilisation par les citoyens, associations et entreprises locales. Le SIG devient ainsi un véritable outil collaboratif.

Au-delà du secteur public, les SIG trouvent aussi leur place dans la gestion des ressources naturelles, la mobilité ou même le commerce. Pour les collectivités, leur force tient à la diversité des données à traiter et aux usages variés qui rassemblent différents services et compétences.

Le SIG aide ainsi chaque collectivité à mieux appréhender son territoire et à s’adapter plus vite aux défis locaux.

Définitions complémentaires

Définition technique

Un système d’information géographique repose sur une structure informatique articulée autour d’un logiciel SIG, d’une base de données spatiale, d’outils de traitement et d’interfaces de visualisation.

L’élément-clé, c’est le modèle de données : chaque objet géographique (point, ligne ou polygone) reçoit des attributs et une localisation précise selon un référentiel bien défini (comme WGS84 ou Lambert 93).

Le SIG gère des “couches” qui représentent des ensembles homogènes de données spatiales. Les couches vectorielles modélisent des entités concrètes (bâtiments, routes), tandis que les couches raster dépeignent l’espace sous forme de grille (images satellites, altimétrie). L’utilisateur peut superposer, interroger et analyser ces couches pour produire des synthèses cartographiques ou réaliser des traitements spatiaux comme le calcul de distances, de zones à risque ou de flux.

Les traitements principaux intègrent la saisie GPS, la gestion des référentiels, la géotraitance (buffer, union, intersection) et l’automatisation de calculs via des scripts ou modules spécifiques.

Les outils phares (ArcGIS, QGIS, MapInfo, etc.) proposent en plus l’édition, l’import/export de multiples formats et la publication web, encourageant la diffusion des résultats à un public varié.

Côté sécurité et gestion, le SIG s’interface souvent avec des annuaires d’utilisateurs pour garantir la confidentialité et la traçabilité des données sensibles.

Enfin, l’essor des API et du cloud permet d’étendre le SIG à la mobilité : agents et élus accèdent aux contenus sur le terrain, en toute sécurité.

Définition juridique et réglementaire

Le cadre juridique d’un système d’information géographique utilisé par une collectivité territoriale s’articule autour de plusieurs textes nationaux et européens. En France, le SIG doit respecter le RGPD lorsque les données géolocalisées rendent possible l’identification de personnes physiques. Il s’agit de recenser, documenter et cartographier précisément les traitements afin de garantir la protection des données et la confidentialité, tout en évitant les fuites accidentelles.

La directive européenne INSPIRE, en vigueur depuis 2007, impose la mise à disposition par les acteurs publics de certaines données géographiques pour améliorer l’accès, l’interopérabilité et la réutilisation à l’échelle européenne. Les collectivités structurent alors leurs métadonnées, documentent les jeux de données et mettent en place des catalogues harmonisés pour répondre à ces obligations.

D’autres textes, comme la loi pour une République numérique, commandent l’ouverture de certaines données publiques, en s’assurant qu’elles soient accessibles, réutilisables et bien référencées en open data. Au niveau des marchés publics, l’acquisition d’un SIG doit respecter le Code de la commande publique : achat de logiciels, hébergement et sous-traitance de cartographies obéissent à des règles précises.

Certaines collectivités font l’objet d’arrêtés ou de circulaires qui fixent les modalités de diffusion des résultats d’analyse spatiale (urbanisme, risques naturels, environnement). Le SIG contribue aussi à la transparence administrative, mais impose une vigilance accrue sur les droits d’accès, la propriété intellectuelle des fonds de carte et l’archivage sécurisé des données détenues par la collectivité.

Cas d’usage

| Cas d’usage | Description | Bénéfices pour les collectivités |

Cartographie des réseaux d’eau potable et d’assainissement à l’aide d’un SIG |

Le SIG sert à visualiser, analyser et gérer les réseaux d’eau ou d’assainissement, notamment pour détecter les fuites, planifier la maintenance et informer les citoyens après un incident. | Rationalise les interventions, limite les pertes, fiabilise la maintenance et améliore la qualité du service rendu à la population. |

Gestion des risques d’inondations |

Le SIG croise données topographiques, météorologiques et cadastrales pour repérer les zones inondables, préparer des scénarios et organiser la prévention ou la gestion de crise. | Renforce l’anticipation, favorise la réactivité en situation d’urgence et facilite l’organisation de la résilience territoriale. |

Planification urbaine et aménagement |

Outil central pour planifier le développement, gérer la densification, préserver les espaces naturels, identifier les besoins en équipements publics et orienter les investissements. | Garantit une prise de décision éclairée, favorise une répartition équitable des ressources, appuie la concertation interne et la transparence avec les citoyens. |