Débordement des cours d’eau, submersion marine, remontées de nappes phréatiques… les inondations sont de nature différente. Elles peuvent être lentes ou rapides, désastreuses ou maîtrisées, etc. Cet article vise à mieux comprendre ses différences afin de pouvoir les prévenir efficacement.

Quelle est l’ampleur du risque inondation en France et des dégats occasionnés ?

17 millions d’habitants permanents sont exposés aux différentes conséquences des inondations par débordement de cours d’eau dans l’hexagone. Cette exposition peut correspondre à des événements fréquents avec des hauteurs d’eau importantes, ou bien à l’inverse à des événements plus rares, avec de faibles hauteurs d’eau, mais qui peuvent faire autant de dégâts en raison de la topographie de la région ou de la mal-adaptation.

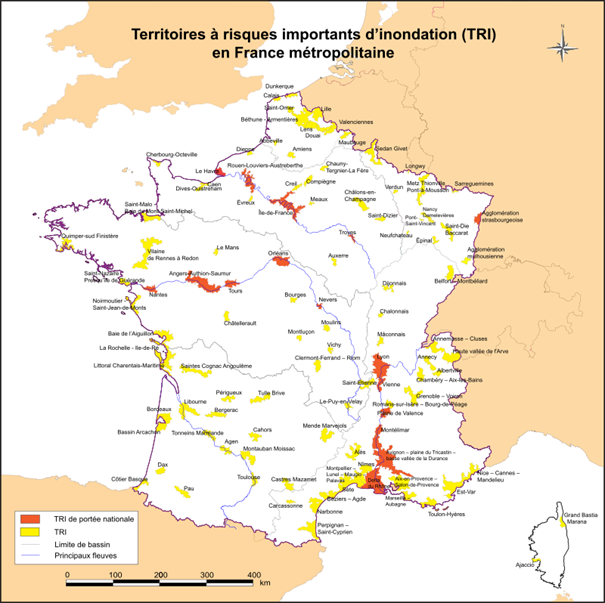

L’arc méditerranéen, la vallée du Rhône, la métropole lilloise et la région parisienne, densément peuplés, apparaissent fortement concernées. 9 millions d’emplois sont par ailleurs exposés aux débordements de cours d’eau.

1,4 millions d’habitants sont exposés au risque de submersion marine, sans parler de la population saisonnière qui peut être très importante. 20% des habitations exposées aux submersions marines sont de plain-pied, donc particulièrement vulnérables. Un chiffre en augmentation de par les conséquences du réchauffement climatique.

15% de la population de Mayotte, 10% en Martinique, en Gironde, en Charente-Maritime, en Vendée, dans la Manche et le Pas-de-Calais sont ainsi exposés à ce risque, ce qui concerne directement 850 000 emplois.

Au total, c’est près d’un emploi sur trois qui pourrait être directement touché par une inondation. 53 % des indemnisations accordées depuis 1982 par le régime des catastrophes naturelles, soit 7,3 milliards €, font suite à des inondations. La moyenne annuelle de ce coût sur les dernières années est de 520 millions €.

Les différents types d’inondations

On peut distinguer globalement 6 différents types d’inondations :

- Débordement d’un cours d’eau, ou crue : c’est le cas le plus fréquent, le cours d’eau sort de son lit et inonde les terres alentours.

- Ruissellement urbain : lors de précipitations très intenses en ville, l’eau ne s’infiltre pas dans le sol, car ceux-ci sont bétonnés. 9% du territoire national est ainsi artificialisé, donc largement imperméable. Les réseaux d’évacuation d’eaux pluviales peuvent rapidement être saturés, poussant les eaux de pluie à emprunter alors les rues jusqu’à rejoindre une rivière ou un autre réseau d’évacuation.

- Ruissellement rural : le tassement des sols agricoles par le labour et la minéralisation des couches superficielles engendrent un ruissellement qui peut alimenter une véritable inondation en contrebas. Ces sols ne peuvent absorber que quelques millimètres par heure en été, contre plusieurs centaines pour des sols sous couvert végétal.

- Remontée de nappe : en cas de précipitations de longue durée, le niveau de la nappe phréatique peut remonter jusqu’à la surface, entraînant une inondation des zones alentours.

- Submersion marine : sur le littoral, des conditions météorologiques et océaniques défavorables de type forte houle, vent fort venant du large et ouragans peuvent entraîner une hausse du niveau marin et alors inonder les zones côtières. L’élévation du niveau de la mer accentue ce phénomène de manière exponentielle car les quelques 3 mm qui s’ajoutent chaque année peuvent se transformer en des dizaines de centimètres si poussés par les vents sur la même côte.

- Accidents ponctuels : délestage ou rupture de barrage, débordement de lac, rupture de poche glaciaire, débordement de réseaux d’eaux pluviales, etc.

Comment expliquer les inondations : des causes souvent imbriquées

Ces différents types d’inondations se nourrissent souvent les unes les autres. Le ruissellement contribue au débordement des cours d’eau en contrebas, une submersion marine peut causer ou aggraver un débordement de cours d’eau près du littoral, un débordement de cours d’eau peut causer une remontée de nappe phréatique, un débordement de cours d’eau peut entraîner la rupture partielle ou totale d’un barrage, etc.

À l’origine de ces phénomènes, sauf pour les cas de rupture d’ouvrage, on trouve souvent les fortes pluies, en intensité ou en durée. Néanmoins, l’état des sols est évidemment un facteur aggravant, lorsque gelés, très secs ou à l’inverse saturés en eau.

On peut aussi observer des effets d’embâcles, c’est à dire une accumulation naturelle de matériaux qui apportés par l’eau peuvent créer des débordements sur des zones non adaptées, la rupture d’ouvrages comme des ponts, etc. La vulnérabilité du bâti est également un facteur de majeure vulnérabilité.

Inondations lentes ou éclair : quelles différences ?

Certaines crues sont dites éclair, car elles se caractérisent par une montée extrêmement rapide des eaux. Parfois, un cours d’eau peut monter de plusieurs mètres en moins de 2 heures. Le débit est tel que les dégâts peuvent être dramatiques, comme pendant les inondations de Vaison-la-Romaine en 1992, de l’Aude en 1999 ou de la vallée de la Roya en 2020 suite à la tempête Alex.

Pour comprendre ce phénomène, il faut considérer que lorsqu’il pleut beaucoup sur une terre sèche, celle-ci ruisselle facilement, car poussiéreuse. Elle augmente la densité de l’eau, or la force de déplacement d’un liquide augmente au cube de sa densité. Autrement dit, plus l’eau est boueuse et chargée en solides (pierres, bois), plus elle va abraser davantage de solide, et ainsi de suite. C’est pourquoi les torrents de montagne peuvent déplacer d’énormes blocs de pierre. Une eau claire même à très fort débit ne pourrait pas.

Les crues lentes, en crue comme en décrue, ont surtout un impact sur le fonctionnement au quotidien, avec des infrastructures et des réseaux (routiers, approvisionnement électrique, téléphonique…) qui peuvent rester coupés plusieurs jours, voire semaines. Ce fut le cas de la fameuse crue de la Seine en 1910 qui avait bloqué la capitale pendant plus d’un mois, avec les conséquences économiques qu’on imagine.

Les crues sont généralement rapides dans les territoires de montagne ou zones méditerranéennes, ou lentes dans les plaines. Elles peuvent être très localisées ou au contraire concerner plusieurs bassins adjacents, et durer quelques heures comme plusieurs mois.

Quel que soit le type de crue, en cas d’alerte, se renseigner sur la situation et son évolution est fondamental, et des outils existent pour cela.

Via le réseau Vigicrues, l’État surveille à l’échelle nationale près de 23 000 km de cours d’eau, 365 j/an et 24 h/24. Ce service public couvre ainsi 75% de la population vivant en zone inondable. Il permet de prévenir les autorités et le public en cas de risque élevé. Cette information est aussi relayée par Météo-France via son service de vigilance météorologique.

Crues : mieux vaut prévenir que guérir

Pour éviter ou désintensifier au maximum le risque inondation, plusieurs actions de prévention peuvent être déployées sur le terrain.

En zone urbaine, la désimperméabilisation de la voirie (par exemple avec du pavage poreux) et la création de zones d’absorption végétalisées se révèlent efficaces.

En zone rurale, l’urgence est à la désimperméabilisation des sols agricoles. La conversion des parcelles en bio, ou en agriculture sous-couvert, la replantation de haies bocagères sont les mesures de prévention principales les plus efficaces qui soient, en plus d’adapter également davantage le territoire à la sécheresse.

En zone montagneuse ou littorale, la prévention consiste davantage dans une surveillance de la solidité des infrastructures et des habitations les plus exposées, et à un questionnement sur leur emplacement, voir déplacement.